遥想五千年前,古埃及文明、古印度文明、古巴比伦文明、古中华文明,何其璀璨;

但五千年后,古罗马消失了,古巴比伦消亡了,古印度四分五裂,古埃及也曾倒下,只有中华文明仍然长存不衰,只有中国依然屹立于世界强国之林。

究其原因,是因为中国从来不乏勇于奉献的付出者。每当中华民族面临危亡的时刻,总有人能够挺身而出,义无反顾地逆行,奋不顾身地向前。我们每一个人,都应该知道,谁才是真正的国家脊梁。

◆ ◆ ◆ ◆

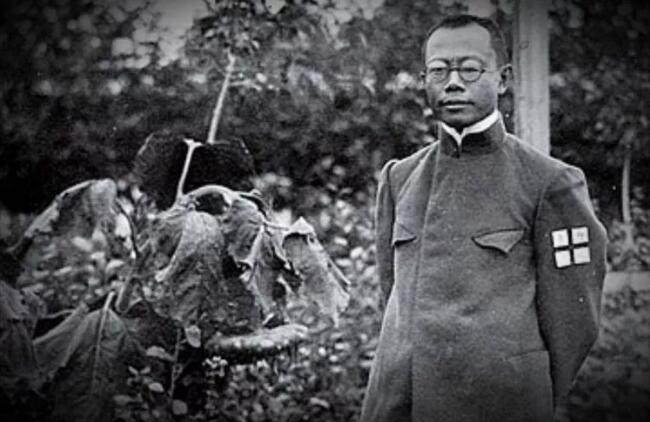

今日人物丨伍连德

(1879-1960)

公共卫生学家、医学博士、中国现代医学先驱、中国检疫、防疫事业的创始人,中华医学会首任会长,北京协和医学院及北京协和医院的主要筹办者,1935年诺贝尔生理学或医学奖候选人,是华人世界的第一个诺贝尔奖候选人。

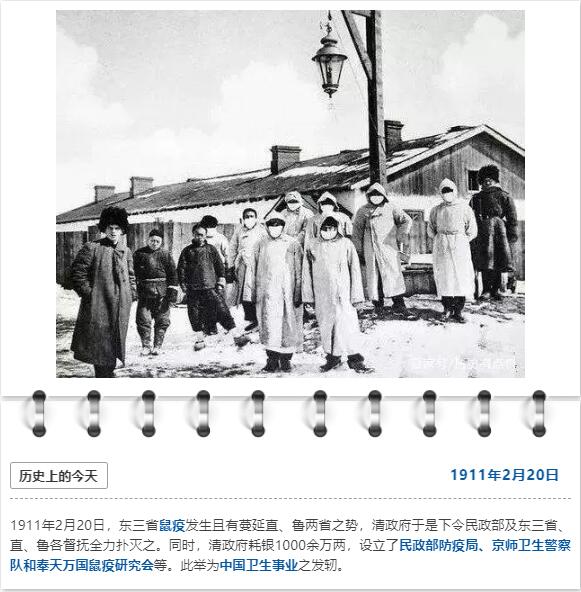

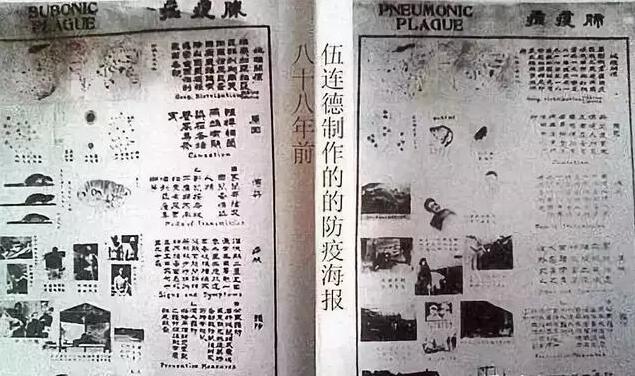

1910年末,东北肺鼠疫大流行,伍连德受任全权总医官,深入疫区领导防治。他创造了一连串“第一次”:亲手实施了中国医学史上第一例病理解剖,成为世界上提出“肺鼠疫”概念的第一人;设计 “伍氏口罩”,让中国人第一次用口罩预防传染病等。在伍连德的指挥下,疫情于4个月后戛然而止,这是中国有史以来第一例以科学防疫专家实践与政府行为相结合、有效控制的大型瘟疫。

梁启超先生曾赞誉道:“科学输人垂五十年,国中能以学者资格与世界相见者,伍星联博士一人而已。”

今日故事丨东北鼠疫

东北告急

1910年,晚清摇摇欲坠。

昏暗的天空下,中国东北地区正面临一场前所未有的生死考验。

在那里突然爆发了一种可怕的传染病:染疫病人先发烧,次咳嗽,继以吐血,不敷日即身死,死后皮肤呈紫红色……这种传染病就是使人谈虎变色的“黑死病”——鼠疫。

鼠疫是人类历史上最骇人听闻的瘟疫之一,历史上曾有过三次世界性大流行:第一次发生在公元6世纪。这场瘟疫直接导致了罗马帝国的衰落。第二次发生在中世纪的欧洲。这次大流行使欧洲人口减少了三分之一。而1910年,人类历史上第三次鼠疫的大规模爆发选择了中国的东北。

(黑死病横行欧洲时,医生们为了杜绝感染,身穿泡过蜡的亚麻或帆布衫,头戴黑帽并配可过滤空气、状如鸟嘴的面具,眼睛由透明玻璃护着,手着白手套,持一木棍,用来掀病患的被单或衣物。)

事情要追溯到1910年的9月。根据《东三省疫事报告书》的记载,疫病起源于俄国境内,最早感染鼠疫的是在俄华工。其后,随着被逐华工的返乡,鼠疫被带了东北地区。

“工人张万寿者,向在俄境大乌拉站以招工为业。宣统二年九月初,工棚内暴毙七人。俄人闻之知为疫也,焚其棚屋、逐其工人,并将工人所有衣服行李等件尽行烧毁,以为断绝疫根之计。”

“大乌拉站距满洲里百三十里,有业木工者二人被逐,于九月十七日由乌拉站来满,寓居铁路界内二道街张姓木铺,二十三日疫发相继死亡。同院田家伙房住客金老耀、郭连印二人遂亦传染于二十三日身死,是为满洲里疫症发现之起源。”

灾难最先爆发在哈尔滨的傅家甸。1910年11月初,傅家甸每天还只是一两例染疫之人的报道,至12月中旬每天4至10名,到了12月下旬增至数百人。

随后,东北三省的鼠疫形势也开始急剧恶化:1910年11月中旬,哈尔滨每日死亡人数为数例;1910年12月初,哈尔滨每日死亡人数达到一百多人,彻底沦陷;1911年1月初,长春沦陷;1911年1月中期,沈阳沦陷。

仅仅20多天,鼠疫就传遍了整个东三省,平均每月死亡一万人……

临危受命

东三省总督锡良向朝廷呈递的奏折里,称东北疫情“如水泄地,似火燎原”。

后知后觉的清政府这时如梦初醒,这才赶紧开始物色防疫人选。伍连德的身影很快进入了清政府领导层的视野。

伍连德是谁?

伍连德,字星联,祖籍广东台山,出生于马来亚槟城的华人移民家庭。1896年,他进入剑桥大学伊曼纽尔学院学习医学。1902-1903年,他先后到英国利物浦热带医学院、德国哈勒大学卫生学院和法国巴斯德研究所进修。学成回国后,伍连德成家立业,开诊行医。

1907年,清朝朝直隶总督袁世凯向伍连德去信,邀请他赴天津就任 军医学堂帮办。1908年,伍连德应邀奔赴中国天津,担任军医学堂副监督。

迫于形势,经防疫大臣、外务部右丞施肇基推荐,清政府派时任天津 军医学堂副监督的伍连德为东三省鼠疫防治总医官,到东北领导防疫工作。

雷霆手段

临危受命的伍连德来到了哈尔滨,面对令人胆寒的疫情,他以雷霆手段,当机立断。

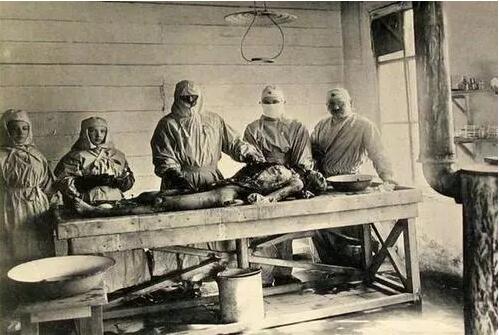

医学解剖

伍连德首先要做的也是最重要的一件事,就是要搞清楚病患致死的原因。而这,需要通过尸体解剖才能找到答案。但在当时的中国,解剖尸体是老百姓所不能接受的。

迫不得已的伍连德只能在地下室里偷偷地解剖染疫而死的病人。这也是中国历史上第一次对人体的解剖。

通过对死亡患者的解剖,伍连德确定此次瘟疫为一种前所未见的新型鼠疫,它通过人与人之间经呼吸传染的,传染性强,死亡率高,且缺乏有效的治疗方法。为使救助人员免受感染,伍连德还发明并命令赶制了大批特殊的加厚口罩供医护人员使用。

隔离病患

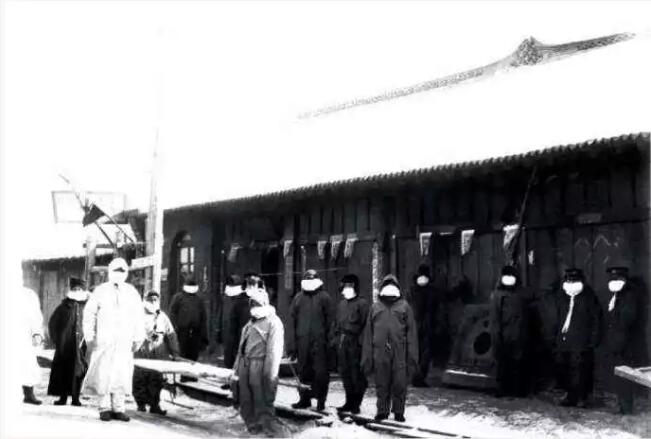

要控制传染病,伍连德认为最重要的就是要隔离传染源并切断传播途径。

为了找到传染源,伍连德组织士兵采用地毯式的搜查:首先他将傅家甸分为4个区域,4个区域居民佩戴不同颜色的袖章且不准擅自离开各自区域,同时他带领队伍对区域内挨家挨户检查,发现病患立即就医,并按隔离病患病情轻重程度,分别被送往重症病院、轻症病院、疑似病院。

随后,伍连德提出了严格的隔离检疫策略,由当地政府出动 实行防疫和检查流动人群。1910年,伍连德获准在山海关设立检疫所,联络各海港同时实行检疫,防止疫情扩散。双管齐下之后,伍连德成功地对病人、疑似病人和健康人进行了隔离,高效阻断了疫情蔓延。

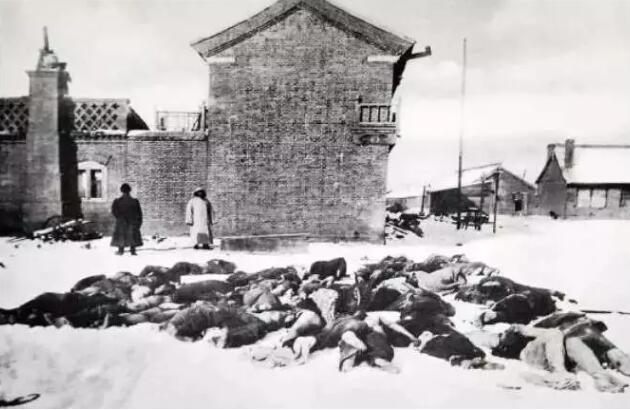

集体火葬

鼠疫来势汹汹,死亡病患数以万计,仅傅家甸坟场上就露天停放着数千具尸体。伍连德认为,若不及时处理染疫的尸体,将存在极大的隐患:那些露天坟场将会成为巨大而开放的鼠疫杆菌源地;同时,即使采用传统土葬,也有很大的弊端——鼠疫菌在地下可以存活数月之久。因此,伍连德宁冒天下之大不韪,也要上奏朝廷极力要求将这些尸体集体火化。摄政王载沣以罕见的开明和效率,迅即照准。

1911年1月31日,伍连德雇佣200名工人把棺木和尸体分成堆,以100具尸体为单位,分成22堆放在事先用火药炸出的大坑中,再给每100具尸体上撒上10加仑的煤没,然后点着焚烧,将尸体化为灰烬。

《远东报》记载了伍连德的敬业:“哈尔滨防疫局总医官伍连德自到哈以来,办理防疫事宜,不辞劳苦,闻日前,在东四家焚烧疫尸,防疫局委员等皆不欲往前监视,伍医官自赴该处点查尸数,亲视焚烧,俟焚化净始行回局。”

全面胜利

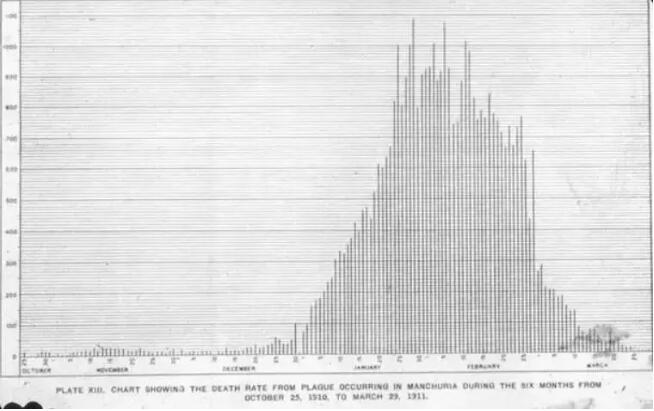

1911年3月1日,哈尔滨死亡病例归零;东北其他地方也效仿伍连德的防疫做法,死亡病例也都逐渐减少为零。经过3个月的艰苦奋战,伍连德和他的战友们终于使东北鼠疫得到全面控制,阻断了这场恶性传染病的大流行,拯救了中国千万人的性命。

英国《泰晤士报》驻北京的记者——莫理循,在1911年7月9日写给伍连德的信中提到:“由于您在控制最近的鼠疫流行中的功绩,您的名字在欧洲特别是英国家喻户晓。”

对比曾经发生在欧洲的鼠疫,我们就能更直观地看到伍连德的贡献究竟有多大:

欧洲鼠疫,历时3年,死亡人数2500万人;

东北鼠疫,历时6个月,死亡人数6万人。

(1910年10月至1911年3月东北鼠疫死亡率数据表)

2007年,诺贝尔基金会官方网站公开了部分诺贝尔奖候选人资料。从1901年至1951年,生理学或医学奖候选人中只有一位中国人,他便是中国现代医学先驱、中国检疫事业创始人伍连德(Lien-Teh Wu)。

伍连德的诺奖评价人是著名瑞典病理学家Folke Henschen,他给伍连德的诺奖提名理由是:Work on Pneumonic Plague and especially the discovery of the role played by the Tarbagan in its transmission.(在肺鼠疫防治实践与研究上的杰出成就及发现旱獭(土拨鼠)于其传播中的作用)。

今日荐书丨战疫主题系列

早在人类出现之前,病毒就占领了这颗星球。人类的文明史,就是一部人类与病毒做斗争的历史。

百年前的中国,鼠疫杆菌来势汹汹,一个叫伍连德的人站了出来。他以一己之力力挽狂澜,拯救了一座城市,保住了千万人的性命。

百年后中国,新冠病毒气焰嚣张,千千万万个勇敢的国人站了出来。医生们以最美逆行者的姿态,奔赴抗疫一线,为我们守住希望;建筑工人们离别了温暖的家庭,挥汗不舍昼夜,为我们创造奇迹;战士们舍弃了来之不易的休假,火速集结前线,为我们带来力量……

这些人用最英勇的姿态,站成了我们和死神之间的那堵墙。正如基辛格在《论中国》中说的那样:“中国人总是被他们之中最勇敢的人保护得很好。”

图片来源自钧正平工作室·解放军新闻传播中心融媒体

那么作为普通大学生,在这特殊时期,大家能为疫情做些什么呢?除了宅家做好自我保护外,图书馆还倡导大家用阅读抗疫!

唯有知识,可以点燃千万人生的希望;唯有知识,可以驱除我们内心的恐惧。知识就是最大的力量,让我们#疫期读书#!

战疫主题书籍推荐

∇

1

《白雪乌鸦》

馆藏代码

I247.57 ZC26.2

馆藏地

屏峰书库二、三层

朝晖书库一、二、三层

这部小说是根据1910年冬至1911年春在东北哈尔滨爆发鼠疫的史实创作的。小说内容密集、丰富,不张不扬、徐徐道来,如一幅晕染的风情图,除了展现鲜为人知的历史,更凸显了生命在面对共同的苦难与困境时表现出的顽强与平等。

2

《大流感:最致命瘟疫的史诗》

馆藏代码

R511.7 ZB1

馆藏地

朝晖书库一、二、三层

大流感指的是1918—1919年横扫世界的那次流感大流行,估计全球死亡为5000万—1亿。这个数字不仅高于历年来命丧艾滋病的人数总和,更远超中世纪黑死病所造成的死亡人数。本书作者依据大量的历史资料和数据,重绘1918年的惨状,为我们再现了这场致命瘟疫发生、发展及其肆虐全球的过程。

3

《瘟疫与人》

馆藏代码

R51-091 ZM1

馆藏地

朝晖图书馆三层

朝晖书库一、二、三层

《瘟疫与人》是威廉·麦克尼尔宏观论述瘟疫与人类历史关系的史学佳作。本书从疫病史的角度,以编年的手法,从史前时代写至上世纪前半叶,详实探讨传染病如何肆虐欧洲、亚洲、非洲等文明发源地,以及这些疾病又如何塑造不同文明的特色。

4

《病毒星球》

馆藏代码

K242.07 ZW4

馆藏地

屏峰书库二、三层

朝晖书库一、二、三层

甲流、埃博拉、SARS,这些病毒让人类措手不及,它们本来只攻击蝙蝠、老鼠或鸟类等,怎料自然演化无意之间将人类写进了病毒的黑名单。尽管疫苗不断更新,但演化的力量让病毒一次次地突破我们的防线。本书会让你重新理解病毒与人类的关系,认识人类在万物中的位置。

5

《鼠疫·局外人》

馆藏代码

I565.45 ZJ2.1

馆藏地

屏峰书库二、三层

朝晖书库一、二、三层

《鼠疫》是加缪最重要的代表作之一,描写了北非一个叫奥兰的城市在突发鼠疫后,在与世隔离并面临死亡的绝境下,各类人的不同表现。最终,以医生里厄为首的不同背景的人们团结起来……

6

《谣言:世界最古老的传媒》

馆藏代码

C912.69 ZK1

馆藏地

屏峰书库四层

屏峰书库二、三层

本书是传播学领域里的一本名著,在对公共舆论的探讨上有重要的地位。作者经过数千次电话调查,搜集了无数各种各样的谣言分析研究的结果。阐明了人们只有掌握了谣言的规律,才能找出控制它或者反击它的办法。

7

《枪炮、病菌与钢铁 人类社会的命运》

馆藏代码

K02 ZD1-X

馆藏地

屏峰书库四层

屏峰书库二、三层

朝晖书库一、二、三层

本书记录了现代世界及其诸多不平等所以形成的原因,是一部真正关于全世界各民族的历史。贾雷德·戴蒙德揭示了有助于形成历史最广泛模式的环境因素,从而以震撼人心的力量摧毁了以种族主义为基础的人类史理论。

8

《逼近的瘟疫》

馆藏代码

D58 ZJ1-2

馆藏地

屏峰主书库四层

屏峰主书库二、三层

此书问世的几十年间,艾滋病从非洲和美国爆发,逐步蔓延到全世界;一度被消灭的疟疾又在热带地区死灰复燃;具有抗药性的病菌卷土重来;SARS曾在几个月间吞噬了许多鲜活的生命;禽流感连续多年在世界各地此伏彼起……

假如你热爱生活,珍惜健康,你应该读一读这本书。毕竟,生命对于人只有一次,人命关天。

9

《疾病的隐喻》

馆藏代码

D771.289 ZS1

馆藏地

屏峰书库四层

屏峰书库二、三层

在《疾病的隐喻》一书中,桑塔格反思并批判了诸如结核病、爱滋病、癌症等如何在社会的演绎中一步步隐喻化,从“仅仅是身体的一种病”转换成了一种道德批判,并进而转换成一种政治压迫的过程。

10

《我们如何生,我们如何死》

馆藏代码

I612.55 ZJ1

馆藏地

屏峰书库二、三层

朝晖书库一、二、三层

大卫•加勒在自己25年的临床工作中思考了无数次医学的本质。本书就将深入生死时刻的医疗边界,还原真实细致的生死往事,展现掠夺与对抗的旅程中的关键辩论。

关于生死,为了走向更好的结局,我们需要了解得更多、更深。

11

《我包罗万象:微生物视野下的生命图景全纪录》

馆藏代码

Q939-49 ZY1

馆藏地

屏峰书库二、三层

朝晖书库一、二、三层

在人类的生活史中,微生物常常隐而不现,只有当我们被因它们而起的疾病击倒时,才猛然意识到微生物的存在。本书将带领我们以“微生物之眼”重新认识生命体之间的共生关系,在与微生物的共生互动之中领悟:“我辽阔博大,我包罗万象。”