本期主播 人文学院 张晗曦

余光中的《乡愁》是每个中国人耳熟能详、烙刻在心中的一首诗、一份情。“乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。”

虽然自1949年国共内战暂告段落以来,两岸关系错综复杂,但两岸同胞血脉相连,渴望撤除藩篱的愿望从未停歇。今天,我们就来回顾其中一桩里程碑式的事件。

01

背景介绍

“海基会”与“海协会”成立

1990年11月21日,台湾的海峡交流基金会在台北成立,并于1991年3月9日正式挂牌工作。海基会以民间财团法人基金会的形式出现,任务是接受台湾“行政院大陆委员会”的委托,办理台湾当局“不便与不能出面的两岸事务”。辜振甫被推举出任海基会董事长。

1991年12月16日,海峡两岸关系协会在北京成立。它以促进海峡两岸的交往,发展两岸关系,实现祖国和平统一为宗旨。工作范围为致力于加强同赞同海协宗旨的社会团体和各界人士的联系与合作;协助有关方面处理海峡两岸同胞交往中的问题,维护两岸同胞的正当权益。还可接受有关方面的委托,与台湾有关部门和授权团体、人士商谈两岸交往中的有关问题,并签订协议性文件,汪道涵当选海协会首任会长。

海峡两岸关系协会成立后,与台湾海峡交流基金会正式建立了授权的制度化的接触商谈的渠道。从1992年3月到1995年6月,海协与台湾的海基会共进行包括第一次汪辜会谈在内的各种层级的商谈17次。

“九二共识”

1992年10月28—30日,海协会和海基会在香港举行商谈,集中讨论两岸事务性商谈中如何表述坚持一个中国原则的问题。在商谈中,海协会提出了55种文字表述,海基会先后提出5种文字表述方案和3种口头表述方案,其中最后一种口头表述方案的内容为:“在海峡两岸共同努力谋求国家统一的过程中,双方虽均坚持一个中国的原则,但对于一个中国的涵义,认知各有不同……”。双方表述文字都包含坚持一个中国原则的内容,但因文字表述有歧义,以致会谈结束后两会仍没有达成协议。

11月3日,海基会正式致函海协会,建议“以口头声明方式表述一个中国原则。”海协会16日正式回函通知海基会,海协会的口头表述要点是:“海峡两岸都坚持一个中国的原则,努力谋求国家的统一。但在海峡两岸事务性商谈中,不涉及‘一个中国’的政治涵义。”该函还附上海基会增列的第3项口头表述文字。12月3日,海基会函复海协会,对达成共识未表示异议。从以上两会来往的信函中可以看出,双方的共识是“海峡两岸均坚持一个中国原则,努力谋求国家的统一。”

在“九二共识”中,对于“一个中国”的政治含义,海基会表示“认知不同”,海协会表示“在事务性商谈中不涉及”,做了求同存异的处理。换言之,“九二共识”是在双方表明坚持一个中国原则态度的前提下,暂时搁置了对“一个中国”政治含义的分歧。正是在此基础上,两会成功地为汪辜会谈铺平了道路,建立了制度化的协商与联系机制,进行了一系列商谈,开启了两岸政治对话,为改善和发展两岸关系发挥了重要作用。

“九二共识”虽然是各自以口头方式表述的共识,但其过程和内容均有明确的文件和文字记录,是任何人、任何政治势力都否定不了、歪曲不了的。

02

人物介绍

汪道涵

(1915年3月27日-2005年12月24日)

原名汪导淮,安徽嘉山县人,同盟会元老汪雨相之子。曾先后就读于交通大学(现西安交通大学、上海交通大学)、光华大学(华东师范大学前身)。曾任中共上海市委书记、市长,首任海峡两岸关系协会会长等职务。

汪道涵最大的个人嗜好就是“逛书店”。上海的大大小小的书店里,经常可见到这位平易近人的市长的身影。他喜欢看书,文学评论、历史专著、名人传略、音乐美术、科技专著、经济理论,古今中外,无所不包。他有句名言:“读书就是生活。”

汪道涵为人儒雅,无论什么时候,他总是一身笔挺的西装革履,银发光亮整齐,有着学者睿智的风度,笑容可掬。

1991年12月出任海峡两岸关系协会会长后,参与中央对台工作的重大决策和部署。他秉持搁置争议、相互尊重的精神,促进两岸之间的交流、协商与对话,为维持台海和平稳定,不辞劳苦、尽心尽力,为两岸人民的福祉,作出许多重要的贡献。

辜振甫

(1917年1月6日——2005年1月3日)

字公亮,台湾彰化鹿港人,祖籍福建省惠安县,台湾知名企业家。曾任海峡交流基金会首任董事长、总统府资政等要职。

辜振甫是岛内拥有头衔最多、最具影响力的企业家,拥有台泥、中国信托、台湾全禄、福聚(石化业)、台湾士敏工程(台泥关系企业)、中国合成橡胶(中国信托关系企业)、达和航运等数家著名企业的董事长头衔,在台湾经济界及政坛上十分活跃。1990年美国《福布斯》杂志将他列入全球181个资产超过十亿美元的富豪之列。1998年列台湾百大富豪第11位。辜家的产业不断拓展,与政界关系密切是重要因素。因此,辜振甫又被称为“台湾头号红顶商人”。

辜振甫最擅长的是搞经济外交,被誉为台湾的“经济外交”大臣。他精通日语和英语。曾为蒋介石做过日语翻译,并参与中日外交史上重要文献的翻译工作。在台湾工商界人士中,能讲一口流利的英语者,也首推辜振甫。这两项语言的利器为他开展经济外交提供了便利。

辜振甫才华横溢,从台湾大学政治系毕业,于日本东京大学研究财政及经济管理,获美国宾夕法尼亚大学荣誉法学博士。他十分爱好京剧,年轻时曾拜在孟小冬门下学艺。此外,他还曾师从宋美龄学习绘画,并出版过诗集和小说。

辜振甫认同“一个中国”,使海峡两岸的交流与对话有了基础。虽然他多年倾注的心血成果,后来被李登辉、陈水扁等人破坏,但即便他在病重赴美手术疗养期间仍心系两岸关系。他强调,两岸经贸依存度越来越高,相互之间“不应该有一点点敌意”。

两岸关系大事件——汪辜会谈

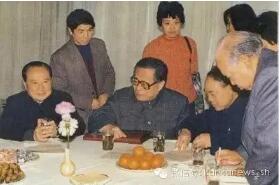

1993年4月27日至29日,在海协会的倡议和积极推动下,经过海峡两岸的共同努力,备受注目的第一次“汪辜会谈”在新加坡正式举行。这是海峡两岸高层人士在长期隔绝之后的首度正式接触,是两岸走向和解的历史性突破。

“汪辜会谈”是在两岸两会于1992年达成的“九二共识”的基础上举行的。在海峡两岸都坚持一个中国原则的基础上,“汪辜会谈”就加强两岸经济合作和科技、文化、青年、新闻等领域的交流进行了协商。

汪道涵在会谈中重申会议是民间性、经济性、事务性、功能性的,充分说明了两岸经济交流合作的迫切性和必然性,并集中论述了两岸经济交流合作、直接“三通”、台商在大陆投资和大陆经贸界人士访台问题、两岸劳务合作问题、合作开发能源资源等问题。辜振甫就两会联系合作、共同打击海上走私、犯罪及两岸经济合作,青少年和科技文化交流等问题发表了意见。

此番会谈最终签署了四项协议,包括《汪辜会谈共同协议》、《两会联系与会谈制度协议》、《两岸公证书使用查证协议》和《两岸挂号函件查询、补偿事宜协议》。“汪辜会谈”获得成功,受到了海峡两岸和国际社会的普遍好评。

“汪辜会谈”迈出了两岸关系历史性的重要一步,在两岸关系前进道路上具有里程碑的重要意义。“汪辜会谈”彰显了“九二共识”作为两岸协商基础的重要地位,其揭示的以对话取代对抗、以协商促进合作的精神,依然启迪着两岸关系的现实和未来。两岸同胞具有血浓于水的民族情感,两岸交流合作是不可阻挡的时代潮流。

虽然在“汪辜会谈”之后,台湾内部的台独势力不断设置障碍,否定“九二共识”,两岸关系持续几度处于僵持状态,但两岸有识之士仍然在为交流合作不断努力。意义非凡的“汪辜会谈”,把两位老人的名字紧紧相连,一起载入历史。

03

今日荐书

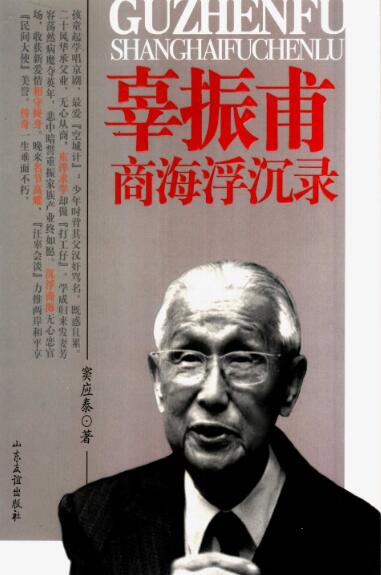

《辜振甫商海浮沉录》

馆藏代码:K825.38=76 ZD3

馆藏地:朝晖中文书库

屏峰中文书库

馆员感悟

最初知晓辜振甫,是在看京剧大师孟小冬的传记中,提到众多受益于冬皇的弟子中,就有这个出身台湾名门的辜振甫。孟小冬问他为何如此喜爱京剧,辜振甫思考片刻说:“京剧里面包含了中国人的历史,忠孝节义、礼乐教化、谆谆教诲全在里头。”可见这位日后叱咤商政界的人物有着高深的文化底蕴和智慧。

再去看《辜振甫商海浮沉录》,看他从懵懂少年成长为显赫人物,鏖战商海,走完了曲折、传奇的一生。成功的人虽然路径不同,但总能从他们身上找到一个共同的特质,那就是奋发向上、挺身进取。

参考文献:

[1] 百度百科:辜振甫

[2] 窦应泰.辜振甫商海浮沉录[M].济南:山东友谊出版社.2005.