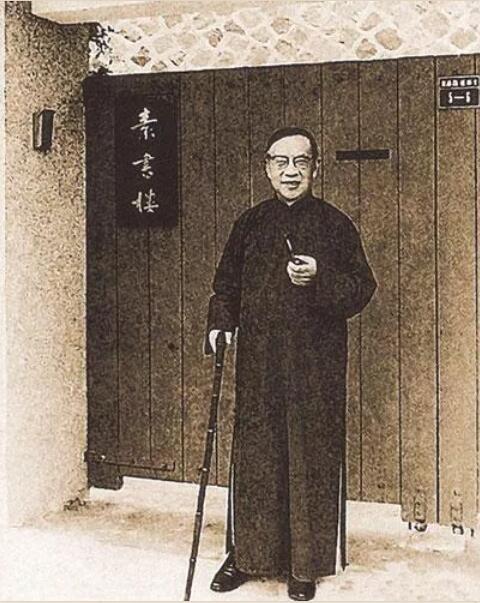

今日人物丨钱 穆

(1895—1990)

钱穆,字宾四,笔名公沙、梁隐与忘、孤云等,江苏无锡人,吴越太祖武肃王钱镠之后。

中国现代著名历史学家、思想家、教育家,国学大师。中央研究院院士,故宫博物院特聘研究员。中国学术界尊之为“一代宗师”,更有学者谓其为中国最后一位士大夫、国学宗师。与吕思勉、陈垣、陈寅恪并称为“史学四大家”。

1930年因发表《刘向歆父子年谱》成名,被顾颉刚推荐,聘为燕京大学国文讲师,后历任北京大学、北平师范大学、西南联大、齐鲁大学、华西大学、四川大学、云南大学、江南大学教授。1949年南赴香港,创办新亚书院(香港中文大学前身)。1967年迁居台北,任中国文化学院(今中国文化大学 )史学教授。

钱穆著述颇丰,专著多达80种以上 。他毕生弘扬中国传统文化,高举现代新儒家的旗帜,在大陆、香港、台湾都产生了巨大的影响。代表作有《先秦诸子系年》、《中国近三百年学术史》、《国史大纲》、《中国文化史导论》、《文化学大义》、《中国历代政治得失》、《中国历史精神》、《中国思想史》、《宋明理学概述》、《中国学术通义》等。此外还有结集出版论文集多种,如《中国学术思想史论丛》、《中国文化丛谈》等。

家世背景

1895年(清光绪廿一年),生于今江苏省无锡市。父亲钱承沛考中秀才后,因体弱多病,无意科名。但对两个儿子却寄予厚望,希望他们能读书入仕。钱穆7岁那年,被送到私塾读书。12岁时,41岁的父亲撒手尘世。母亲宁愿忍受孤苦,也不让孩子辍学,于是钱穆得以继续就读。

自我控制及独特的天份

1912年,17周岁的钱穆执教小学,开启了一生的教学生涯。这位个头不高、双目炯炯有神的无锡人,少年时期就在读书上展现出惊人的生命力。这股力量首先表现在自我控制上。有一天他在读《后汉书》时突然想起,自己在立身行事上一向都依照《曾国藩家书》来做,然而曾国藩教人读书,务必从第一页看到最后一页,自己却是随意翻阅。经过这番反省,钱穆此后每看一本书,都要求自己必须通体阅读完毕,一本看完才看另一本,终生恪守。

在中学读书时,他染上了吸烟的习惯。做了小学老师后,碰到课本有篇关于戒烟的文章,他跟学生说:“老师已经吸烟上瘾了,这是无可奈何的事,你们年纪还小,一定要戒烟。”下课后,他突然觉得这一堂课上得极其无聊,自己作为老师都不能做到的事,如何要求学生做到?于是断然戒烟,这一戒就是三十多年,直到离开大陆前夕才复吸。

在外部环境方面,钱穆可谓得天独厚。在常州府中学堂读书时,老师中就有后来的史学大家吕思勉。吕思勉很欣赏这位学生。一次考试,钱穆非常喜欢关于长白山地势军情的题目,答起来忘乎所以,不觉考试时间已到,而他只做了这一条题。试卷一共有4道题,每题25分。交卷后,几名同学偷看吕思勉改卷。按常规操作,老师改卷只需要给分,不需要加批语。然而改到钱穆的答卷时,吕思勉用铅笔不断地在试卷上写批语,写了一纸又一纸,最后嫌削笔麻烦,干脆把铅笔劈开两半,让铅条可以随手抽出,以便快速书写。成绩发布后,只答了一道题的钱穆得了75分。

从中学教师到北大教授

1922年,赴厦门任教集美学校为任职中学教师之始。

1929年,顾颉刚回到家乡苏州拜访了时为苏州中学国文教师的钱穆,借去了钱穆正在撰写的《先秦诸子系年》手稿。回家读了之后,顾颉刚认为,钱穆已经不适合再在中学教书了,便推荐他到中山大学任教。命运转折点来了。钱穆把消息告诉了苏州中学的校长汪懋祖。汪懋祖说:“你到大学教书是迟早的事,而我还有一年就要离开苏州中学,你能否与我共进退,再在这里留教一年?”

钱穆闻言,决定先不离职,推辞了顾颉刚的推荐。但他和顾颉刚的缘分只是刚刚开始。1930年,顾颉刚主持编辑《燕京学报》,向钱穆约稿。钱穆寄去了《刘向歆父子年谱》一文。这篇文章以细密的考证,驳斥了康有为关于汉代学者刘歆伪造《毛诗》、《周礼》、《左传》等古文经的说法,解决了今古文经长期以来的纷争。当时的北平高校,都遵从康有为的学说,钱穆此文刊出后,各高校的经学课为之停开。

1930年,钱穆到燕京大学任国文讲师,刚进学校,他就展现出了强烈的“中国意识”。有一次,燕京大学校长司徒雷登设宴招待新同事,钱穆以初来乍到的身份,向校长进言:我一向听说,燕京大学是教会大学里中国化程度最高的,现在看来是徒有其名,因为我一进校门就看到M楼、S楼,所谓的中国化在哪里呢,建议改用中国名字。

满座为之默然。后来,燕京大学专门召开校务会议讨论这件事,最后采纳了钱穆的建议,把M楼改为穆楼,S楼改为适楼,其他建筑以此类推。至于校园里那个景色秀丽的湖应该用哪个名字,大家争论不休,最后钱穆定为“未名湖”——1949年后,燕京大学被撤销,北京大学迁到燕大,自那以后,未名湖成为北大的代称。

由于《刘向歆父子年谱》声震士林,再加上顾颉刚的推荐,1931年钱穆得以到北京大学历史系正式任教,进入了当时的中国学术中心。以中学肄业生的学历、中学教师的身份,进入中国最有名气的学府并成为名教授,与其说钱穆创造了传奇,不如说是他自身实力的自然展现。

钱穆居北平八年,授课于燕京大学、北京大学等名校,并在清华、北师大兼课与学术界友人时相切磋1937年抗战军兴辗转任教于西南联大、齐鲁大学、武汉大学、华西大学、四川大学等高校。撰写《国史大纲》,采取绵延的观点了解历史之流,坚持国人必对国史具有温情和敬意,以激发对本国历史文化爱惜保护之热情与挚意,阐扬民族文化史观,被公推为中国通史最佳著作。

《国史大纲》

1944年,撰文《中国历史上青年从军先例》号召知识分子投笔从戎。1946年,赴昆明任教五华学院、兼任云南大学。

1948年,任无锡江南大学文学院院长,课余撰《湖上闲思录》。1949年4月,与江南大学同仁唐君毅一起应广州私立华侨大学校长王淑陶之邀,从无锡南下广州。钱穆随华侨大学再迁香港,出任香港亚洲文商学院院长。

创办新亚

1949年国民党政府退守台湾,钱穆虽没有赴台,却也因为忧心时局,与不少知识分子经广州去了香港。

1950年秋,上海商人王岳峰斥资在九龙深水埔桂林街61—65号购得新楼三楹,供作新校舍。占地虽不大,也无图书馆,但亚洲文商从此由夜校改为日校,并更名为“新亚书院”,钱穆出任院长。

钱穆虽在港办学,并没有断开与台湾的联系。随着蒋介石在台政务与各项文化建设逐渐展开,钱穆多次受邀赴台讲学,传授中国文化与历史精神。

抗战时,钱穆就数度于四川晋见蒋介石,谈及理学与历史。蒋介石托钱穆编写《清儒学案》,邀他到重庆中央训练团演讲,素有交情。钱穆创办新亚书院后,蒋介石不但亲自邀请钱穆去台一叙,而且由宋美龄、蒋经国招待,同时指示台湾行政当局每月拨给港币3000元,供新亚纾解资金困境。前后达4年,直到耶鲁大学提供新亚书院补助为止。

定名港中大

1963年,新亚书院、崇基学院、联合书院三校合并为大学,钱穆亲定校名为“香港中文大学”。钱穆坚持香港中文大学应以发扬中国文化、以中文为授课语言、还坚持必须由中国人担任校长,为此曾与港英政府斡旋良久,“(我)所争乃原则性者,他日物色校长人选,余决不参一议。”当时港英政府派来商议的英国人富尔敦,通粤语,读中国书,曾说钱穆“君心如石,不可转也。”当时,钱穆期待的是,自此中文在香港再不受轻视。对港中大的发展方向贡献良多。

“山岩岩,海深深,地博厚,天高明,人之尊,心之灵,广大出胸襟,悠久见生成,珍重,珍重,这是我新亚精神。” 这首广为流传的《新亚校歌》,歌词是钱穆亲自写的。香港原来是殖民地社会,钱先生办了新亚,才有一个学校专门来研究中国文化、中国历史,这个影响很大。后来新亚成为香港中大的一部分,确实也有很重要的意义。钱穆心心念念的,是中国在那个年代仍然无法统一。他说:“作为中国人,我们怎么能不站在中国人的立场?”

当年新亚在三座书院中名声最大,港英政府十分倚重。钱穆提出的所有条件,几乎全被接受。除了校长由中国人担任,校名定为“中文大学”,他还与富尔敦约定,新亚研究所将成为香港中大“第一研究所”,并写入新大学创建法规中。

“传统人物”

钱穆对自己的要求,是做一名“传统人物”,确切来说,是做一名中国传统人物。

在北大,钱穆和胡适的课是最受学生欢迎的,其中一个吸引点就是两人的观点往往相反。比如,胡适主张老子在孔子前,钱穆则主张老子在孔子后。更重要的是,两人对中国传统文化的态度截然不同,胡适批判传统文化,钱穆则推扬传统文化的价值。

他毫不客气地表达对胡适的不认同。一次,商务印书馆约请胡适编一本中学国文教材,胡适邀请钱穆合写。钱穆拒绝了,明确告诉胡适:你我关于中国文学的意见迥异,如果各写一本书让读者比对着来读,那样会对读者有益,但合写一本则不行。

1964年,钱穆在新亚研究所谈当时学风之弊:“中国人之所谓学术,则必当能超乎风气潮流之上,而有其独立存在、承先启后之意义与价值。不能仅在风气潮流中出现,仅随风气潮流而俱变此则不得谓之真学术。康、章、胡三人,皆可谓中国近世‘时代人物’而非‘传统人物’一好例。”在“时代人物”与“传统人物”之间,他选择的是后者。

抗战期间,他曾告诫弟子严耕望,“我们读书人,立志总要远大,要成为领导社会、移风易俗的大师,这才是第一流学者!专守一隅,做得再好,也只是第二流。”又说,“要存心与古人相比,不可与今人相较。今人只是一时的人,古人功业学说传至今日,已非一时之人。以古人为标准,自能高瞻远瞩,力求精进不懈。”

钱穆将梁启超看作“中国现代传统学术人物,非仅一时代人物”。他对梁的深情,也是对中国传统文化的深情。这种深情并未使他否认古代中国存在诸多问题,在抗战时期他就说,“近百年来的中国,不幸而走上一段病态的阶段。这本是任何民族文化展演中所难免的一种顿挫。又不幸而中国史上之一段顿挫时期,却正与欧美人的一段极盛时期遭逢而平行。国内一般知识分子,激起爱国忧国的热忱,震惊于西洋势力之咄咄可畏,不免而对其本国传统文化发生怀疑,乃至于轻蔑,而渐及于诅骂。”

类似这种对菲薄传统风气的深忧,遍见于钱穆抗战后所著的书中。在20世纪的学人中,我们很难看到还有第二个学人,会像他这样不厌其烦地劝人要多读中国书、要做一个中国人。这也成了他身上一大争议点所在。数十年来,常见的批评钱穆的声音,有“守旧”、“顽固”、“为专制辩护”,客气一点的,也认为他对新风气有成见。

或者,还应该听听他人生中最后一次公开授课时所说的话。1986年6月,钱穆在素书楼结束了一生的教学生涯,媒体蜂拥而至,关注这位耆宿的告别杏坛之作。临别赠言:“你是中国人,不要忘记了中国!”钱穆对在场的学生说:“或许再过十年二十年,我的姓名都被人遗忘了。现在哪人再讲梁任公?连胡适之先生也少人提及了。照这样子,将无历史可讲。譬如说陈寅恪,当年在北平哪个青年读书人不知道,但现在又谁知道得他呢?求新求变,那真是值得惊心动魄的。”

争议声中,这位老人的温厚与深忧,往往被低估。

在“求新求变”这一时代洪流中,钱穆发出了一位横而不流者的最强音。

个人著作

中国学术界尊其为“一代宗师”,更有学者谓其为中国最后一位士大夫、国学宗师。他一生写了1700多万字的史学和文化学著作,在国内外学术界有着很大的影响。

其妻胡美琦及二三门人搜集、整理的一千七百万言之《钱宾四先生全集》三编(甲编:学术思想,乙编:史学,丙编:文化人生及其他杂著)五十四册,1998年由台北联经出版事业公司全部出版。

社会评价

顾颉刚:

“ 钱宾四先生,在北大任历史讲席已越10年,学识渊博,议论宏通,极得学生欢迎。其著作亦均缜密谨严,蜚声学圃,实为今日国史界之第一人,刚敬之重之。”

林语堂:

“ 钱先生学问精纯,思想疏通知远,文理密察,以细针密缕的功夫,作为平正笃实的文章。”

严耕望:

“ 近六十年来,中国史坛甚为兴盛,名家大师辈出。论根底深厚,著作宏富,不只先生一人;但先生才气磅礴,识力深透,文笔劲悍,几无可伦比。”

余英时:

“ 钱先生是开放型的现代学人,承认史学的多元性;但同时又择善固执,坚持自己的路向。他毕生以抉发中国历史和文化的主要精神及其现代意义为治学的宗主,生平著述之富及所涉方面之广,近世罕见其匹。”

李敖:

“ 他为人谦和,给我很深的印象;我年少多才,大概也给他一些印象。第二年他回香港,收到我质疑他书中错误的信,他回信给我,送书给我,对一个十八岁的青年人如此因材施教,真可看出他具有教育家的风度……在胡适有生之年,在钱穆七十四岁以前,他未能成为中央研究院院士,我始终认为对钱穆不公道。钱穆的杂七杂八的怪说固不足论,但他在古典方面的朴学成就,却比姚从吾等学人更该先入选成院士。”

今日荐书

《钱穆传》

作者:杨明辉

馆藏代码:

k825.81=75 ZY3-2

馆藏地:

屏峰中文书库(二、三层)

朝晖中文书库(一、二、三层)

《钱穆传》

作者:陈勇

馆藏代码:

K825.81=75 ZC1

馆藏地:

屏峰中文书库(二、三层)

朝晖中文书库(一、二、三层)

馆员随笔

他来自中国社会最基层的乡村,没有接受现代意义的正规学术训练;更没有出国留学,沐浴西方文化的雨露,完全靠自学苦读成就了一番辉煌的学术事业,有小学乡村教师、中学教师走向大学讲台,成为大学名教授,直至一代学术大师。

他是一位著名的史学家。《刘向歆父子年谱《先秦诸子系年》《中国近三百年学术史》《国史大纲》《朱子新学案》,这一部部中国近现代学术史上的名作使他名播学界,有人称他为“百年来中国史学界第一人”,他学识渊博,著作等身。其治学范围广及文、史、哲各个学科,在人文科学中当属百科全书式的学者。所以有人把他称为我国“最后一位国学大师”。

他自18岁初登杏坛,由教小学,而中学,而大学,直到92岁告别讲坛,从事教育工作长达七十多年。特别是1949年后他在香江兴学,在“手空空,无一物”的艰难困苦下,兴发“千金担子两肩挑”的豪情,创办新亚书院,提倡人文教育,为香港高等教育的发展作出了重要贡献。

他毕生以阐释和弘扬中国文化为己任,他学问的宗主和人生的终极关怀就是关心中国文化的传承,也就是在西方文化的强烈震荡、冲击下,中国传统文化究竟何去何从的问题。所以,他的思想脉络始终围绕着现代文明与道德、现代化与传统之间的关系这一中国现代思想文化上最重要的主题而展开。

他一再告诫国人:“你是中国人,不要忘了中国,不要一笔抹杀自己民族的历史与文化”;他也从不掩饰自己一生教授学生的目的就是要为中国文化招魂,为中国文化招义勇兵。他对中华民族得以自立的文化生命和精神元气大加阐扬和维护,始终最中国文化传统的内在生命力抱有坚定的信心。

这就是本篇的传主,中国现代著名历史学家、教育家、享誉海内外的国学大师钱穆先生的形象。