今日人物

郁达夫(1896年12月7日-1945年9月17日),原名郁文,字达夫,幼名阿凤,浙江富阳人,中国现代作家、革命烈士。郁达夫是新文学团体“创造社”的发起人之一,一位为抗日救国而殉难的爱国主义作家。

在文学创作的同时,还积极参加各种反帝抗日组织,先后在上海、武汉、福州等地从事抗日救国宣传活动,其文学代表作有《沉沦》、《故都的秋》、《春风沉醉的晚上》、《过去》、《迟桂花》、《怀鲁迅》等。

民国三十四年(1945年)九月十七日,郁达夫被日军杀害于苏门答腊丛林。1952年,中华人民共和国中央人民政府追认郁达夫为革命烈士。1983年6月20日,民政部授予其革命烈士证书。

今日故事

以笔作枪铸风骨

郁达夫生于1896年12月7日,父郁士贤曾为塾师兼中医,后在富阳县衙当小职员。郁达夫3岁丧父,家道衰贫。7岁开始在家乡受启蒙教育,继到嘉兴、杭州等地求学。1913年即随长兄郁华赴日本学习,1922年毕业于东京帝国大学经济学部。郁达夫从少年时代起就爱读小说、戏曲,对中国古典诗文和小说戏曲有浓厚兴趣,在日本留学期间又广泛涉猎了外国文学,深受近代欧洲、日本各种社会思潮和文艺作品的熏陶,从而促使他走上文学创作的道路。

1921年,他和郭沫若、成仿吾等发起成立创造社,同时创作了新文学最早的白话短篇小说集《沉沦》,1923年又完成第2本小说集《茑萝集》。两部小说的出版,震惊了国内文坛。1928年 6月,郁达夫与鲁迅合编《奔流》月刊,又主编《大众文艺》,并与钱杏邨一起为中国革命济难会编辑文艺性半月刊《白华》。1930年2月,中国自由运动大同盟成立,郁达夫是发起人之一;3月,参加中国左翼作家联盟。1933年初又加入宋庆龄、蔡元培主持的民权保障同盟。1936年 2月,就任福建省参议兼公报室主任。

1937年元旦,郁达夫以其敏锐的政治触角,对国内的形势作出了准确的预测。“1937年,或者是中国的一个转机;1937年,也许是中国的一个濒于绝境的年头。”他意识到当下已是中华民族生死存亡的关键时刻。身为一名“书生”,郁达夫并未选择躲进“风雨茅庐”,偏安隅居,而是选择以笔作枪,全身心投入到抗战宣传之中。

1937年7月7日,抗日战争全面爆发。10月17日,离开了风雨茅庐的郁达夫来到福建,成立了福州文化界救亡会,随后开始编辑出版了《文救周刊》、《小民报·救亡文艺》。一系列文化救亡运动迅速开展开来,郁达夫在两份刊物上,相继发表了《文化节的散兵线》、《救亡是义务》、《我们在后方》等十五篇文章,引起巨大反响,激发了各界民众强烈的爱国救国之心。

这年冬天,正是郁达夫废寝忘食,执笔抗战最紧张的时候,一个噩耗传来:老家富阳沦陷。七十余岁的母亲,因不愿伺候日军吃喝,躲进了后山。风雨交加中,活生生饿死在山洞。得知这一噩耗,郁达夫几近昏厥。还来不及脱下丧服,郁达夫便接到了郭沫若的来电:当时,国民政府 会政治部成立第三厅,郭沫若任厅长。他电邀郁达夫出任设计委员,继续带队进行“笔尖上的抗战”。带着满腔的国仇家恨,郁达夫离开福州前往武汉。正如他诗中所云:“年年风雨黄花节,热血齐倾烈士坟。今日不弹闲涕泪,挥戈先草册倭文。”从此,郁达夫书写的抗日篇章进入了新的一页。

1938年3月27日,中华全国文艺界抗战协会宣告成立,郁达夫被选为理事。此时,各地正是对日作战的胶着时刻,然而,不少消极抗战的声音也相继出现。鼓舞士气,振奋民心,成了郁达夫的文章主题。12天后,徐州传来捷报:经过十八天的浴血奋战,取得了台儿庄大捷,毙伤敌军一万多人。这是抗日战争爆发以来,中国 取得的一次伟大胜利。郁达夫闻之雀跃,写诗曰,“大战临城捷讯驰,倭夷一蹶势难支。拼成焦土非无策,痛饮黄龙自有期。晋陕河山连朔漠,东南旗鼓壮偏师。怜他傀儡登场日,正是斜阳欲堕时。”随后,郁达夫等四人组成政治部代表团与盛成组成的全国文协代表团,携带“慰劳前线士兵书”和“还我河山”锦旗,到前线劳军。

1938年秋,中原战局急转直下,广州、武汉等城市相继失守,国内的投降派大肆散播再战必亡论,坚定宣传抗战必胜的郁达夫,遭遇到了公然攻击与诽谤。刚巧这时,南洋侨商胡文虎和《星洲日报》社长胡昌耀邀他去担任该报文艺编辑。郁达夫决定到南洋去做抗日宣传。1938年12月,郁达夫登上轮船,途经香港远赴南洋。

抵达新加坡次日,即1939年1月1日,住所尚未安顿好,郁达夫便发表了旧体诗《雁》,指出“文化人要做识风浪的海鸥”。同日发表政论文《估敌》,全文三千余字,分析日军动向,剖析敌人虚弱本质,曰“敌国内既无可调之兵,国外亦无存聚之货”、“最后的胜利,当然是我们的”。仍是1月1日,郁达夫还写了《“晨星”的今后》一文,说道“《晨星》这一小块园地,若能在星洲,在南洋各埠,变作光明的先驱,白昼的主宰,那岂不更是祖国之光,人类之福?”由此可见,郁达夫宣传抗战之决心。

郁达夫在新加坡只待了3年多,1941年底,日本侵略者南侵,太平洋战争爆发。次年2月,郁达夫随后同胡愈之、王任叔等人撤离新加坡,辗转前往苏门答腊一个叫巴爷公务的小镇。1942年4月中旬,郁达夫化名赵廉,落脚巴爷公务。他为自己定制一份看起来很真实的履历。原籍由杭州改为福建,对外宣称随父亲经商来到巴爷公务。

当时,在印尼流亡的文人不仅仅郁达夫一人。为帮助流亡文化人解决生活问题,郁达夫开办了“赵豫记酒厂”。除了酒店老板这一身份外,郁达夫在巴爷公务期间的另一身份曾受文人诟病——日本宪兵队“通译”。

郁达夫在担任“通译”期间,上演的却是一出“碟中谍”。他利用身份掩护和支持华侨以及印尼人民的抗日活动。当日本宪兵审问印尼人时,郁达夫把印尼人的供词翻译时大事化小,开脱了不少印尼人。宪兵队接到暗探报告中有关华侨活动的情报,郁达夫获悉后,暗中通知当事人,设法躲避。

1944年年初,郁达夫提笔,再一次立遗嘱,他做好了随时为抗战牺牲的准备。“余年已五十四岁,即今死去,亦享中寿。天有不测风云,每年岁首,例作遗言,以防万一。自改业经商以来,时将八载,所得盈余,尽施之友人亲属之贫困者,故积贮无多。” 是年二月,郁达夫在与胡愈之聚会的时候说“最近宪兵每天到家里喝酒闲谈”,身份应该是暴露了。郁达夫本可先行撤离,但恐事情牵连太大,让胡愈之等人先行离开。经过商量,胡愈之、沈慈九夫妇去了棉兰;张楚琨、高云览等人去了巨港。郁达夫自己则是不动声色,留下来继续与日军周旋。

1945年8月16日,郁达夫从无线广播里听到了日本无条件投降的消息,很是兴奋。他一直坚信的中国抗日必将胜利的信念变成了事实。为了宣扬抗战,自己从国内背井离乡,颠簸到国外,几经辗转。如今,抗战胜利,回国的日子不远了。然而,他终究没有机会再回来。虽然迎来了抗战胜利,但岛上仍然有日军的残留部队。九月十七日,郁达夫被日军杀害于苏门答腊丛林。

在印尼期间,郁达夫留下数十篇诗词。其中一首说:“草木风声势未安,孤舟惶恐再经滩。地名末旦埋踪易,楫指中流转道难。天意似将颁大任,微躯何厌忍饥寒。长歌正气重来读,我比前贤路已宽。”就是在这长歌正气之中,郁达夫走完了他以诗人为战士的抗战之路。

文学成就

郁达夫一生为新文学的发展和民族解放事业做出了不可磨灭的贡献。早期作品反映了中国留日学生身在异乡的屈辱生活,以及回国后又遭到社会歧视,为个人生计备受颠沛流离之苦的境遇,深刻描写了当时青年处于军阀统治下在黑暗现实中找不到出路的苦闷心理。

《沉沦》、《茫茫夜》、《茑萝行》以及《采石矶》等小说问世后,引起广大青年读者的强烈共鸣。这些创作虽然充满感伤情调和变态性心理的描写,当时被认为有“颓废派”的倾向,但总的说来具有反帝反封建的时代色彩,反映了一定的历史真实。他在思想上、创作上受到卢梭、赫尔岑、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基以及日本作家葛西善藏、谷崎润一郎和佐藤春夫等影响,主张“文学作品,都是作家的自叙传”,侧重从主观内心世界出发,表现自我的真挚感情。在倾诉对旧社会的反抗情绪以及反映青春期的苦闷心理方面,充满大胆的自我暴露手法和浓厚的抒情色彩,使他在小说创作上成为前期创造社浪漫主义倾向的突出代表,并且为一些后起的作家所仿效,正是因为他的这种影响,在20年代新文学的发展过程中形成了以抒情笔调写小说的艺术流派。

1923到1927年间,他还写了《春风沉醉的晚上》、《薄奠》和《微雪的早晨》等自己认为“多少带有一点社会主义的色彩”的小说。1932年发表了《她是一个弱女子》(后改名《饶了她》),小说反映了从“五四”经过第一次国内革命战争到1931年日军在上海发动淞沪战争期间,在社会大变动中的三个女性知识分子的分化和遭遇,并控诉了日军侵华的罪行;同年末又发表了在思想上艺术上最具有他晚期创作特色的小说《迟桂花》。以后,除在1935年发表最后一篇以第一次国内革命战争为背景的具有现实主义精神的小说《出奔》外,他主要以写作游记、随笔等散文小品为主,如《钓台的春昼》、《移家琐记》及《寂寞的春潮》等,以闲适的笔调寄托自己感时忧国的心情。和小说一样,他的散文表现出直抒胸臆的率真,行文跌宕多姿,宛如行云流水,很有艺术魅力。晚年则主要写旧体诗抒发爱国的情感,其中《毁家诗纪》、《离乱杂诗》曾被海内外文坛传诵。在新文学作家中,他是以擅长写作旧体诗著称的。

郁达夫文如其人,他的充满浪漫主义感伤色彩的小说、散文和诗歌,既反映了他本人坎坷的生活道路和曲折的创作历程,也表现出“五四”以来一个复杂而不平常的现代作家鲜明的创作个性和独特的艺术风格。他以一种单纯的抒情方式在作品中解剖自己、分析自己、鞭挞自己,使这些作品对读者充满了强烈的艺术感染力量。郭沫若曾指出:“他那大胆的自我暴露,对于深藏在千百万年的背甲里面的士大夫的虚伪,完全是一种暴风雨式的闪击,把一些假道学、假才子们震惊得至于狂怒了。为什么?就因为有这样露骨的真率,使他们感受着作假的困难。”又同意李初梨所说,“达夫是摩拟的颓唐派,本质的清教徒”,并把郁达夫的性格特征和思想品质概括为“卑以自牧”(《论郁达夫》、《再谈郁达夫》)。

郁达夫才华洋溢,具有浓厚的诗人气质。虽身为“五四”新文学健将,思想上属于激进的民主主义,但在文学创作上接受了不少19世纪末欧洲文学的影响,本人又始终没有完全摆脱中国旧式传统文人的积习,深深沾染了中国古代士大夫如阮籍、刘伶等竹林七贤那种“放浪形骸之外”的处世态度。他的生活和创作都因此包含着深刻的矛盾。他的全部著作反映了在中国革命的长期性、复杂性和曲折性的特定历史条件下,一个富有才能、力求进步的知识分子艰苦的思想历程,反映了一代知识分子普遍的苦闷心理和关于人性解放的强烈的呼声。胡愈之曾对他作了这样的评价:“他的伟大就是因为他是一个天才的诗人,一个人文主义者,也是一个真正的爱国主义者。”

郁达夫,他爱,却被人恨;他不想死,却不让活;他追求,他渴望,他想有个家;他要一方书桌,几间陋室,最好能坐拥书城,品茶啜酒吸吸香烟,做他的小说写他的文章。但最终他得到的,都是些不堪提起的剩饭残羹。他本来就生而不幸,活着是那样艰难,死,又是那般凄惨。他用一生谱了一首真实而传奇的长诗,他遗世独立,宛如一朵莲花。

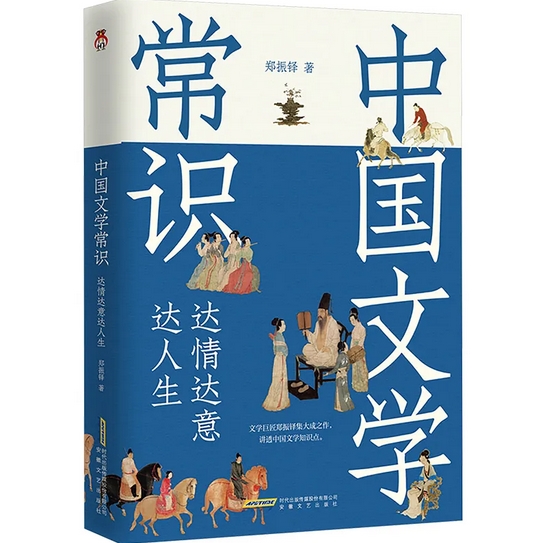

今日荐书

《孤独是一朵莲花》

索书号

I216.2 ZY1.4

馆藏地

朝晖中文书库

屏峰中文书库