/ 《流民图》 / 时代和民族的苦难

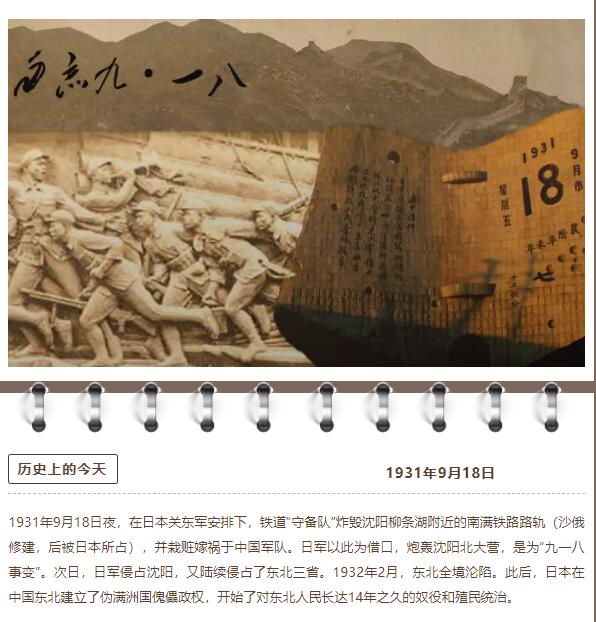

九一八事变是每一个中国人都没办法忘记的。九·一八事变,又称奉天事变、柳条湖事件。1931年9月18日夜,日本在中国东北蓄意制造并发动的一场侵华战争,成了日本帝国主义侵华的开端。

在这场旷日持久的抗日战争中,千千万万的平民老百姓流离失所,中国社会处于水深火热中,人们纷纷站出来,为抗日救亡贡献自己的力量。有一位画家,他拿起了毛笔,以其前所未有的宏大、悲壮,浑厚有力的笔触揭示了至真至善的人性,倾泄着对战争的愤怒,表达了对正义与和平的呼唤。他就是蒋兆和,这张长达二十七米的长卷就是中国近代美术史上著名的水墨作品——《流民图》。

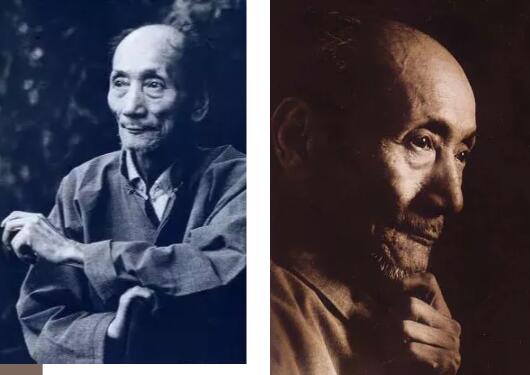

/ 蒋兆和 / 今日人物

蒋兆和(1904—1986)四川省泸州人,先后任教于南京中央大学、京华美专、北京艺专。建国后,蒋兆和继任中央美术学院国画系教授,在人物画方面作出了巨大的努力。作为徐悲鸿写实主义绘画体系的重要人物,在徐悲鸿先生的影响下,蒋兆和集中国传统水墨技巧与西方造型手段于一体,在“写实”与“写意”之间架构全新的笔墨技法,由此极大地丰富了中国水墨人物画的表现力,使中国的水墨人物画由文人士大夫审美情趣的迹化转换为表现人生、人性,表达人文关怀,呼唤仁爱精神的载体。

/ 《流民图》/ 今日欣赏

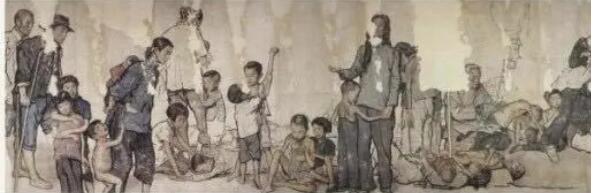

《流民图》是1942年至1943年蒋兆和在北京创作的巨幅长卷。当时日本侵略者已践踏我国的半壁江山,中国人民水深火热的遭遇,成了激发画家构思《流民图》创作的契机。1942年,蒋兆和曾去上海、南京等地搜集素材,画了许多素描、速写人物,但创作全图时,还是请了许多模特儿,其中包括画家的朋友如国画家邱石冥、木刻家王青芳等。

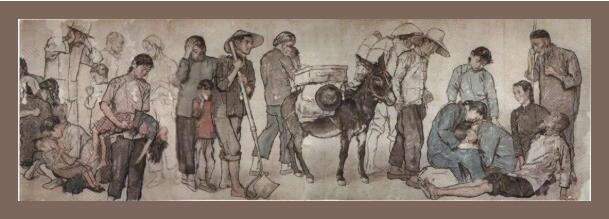

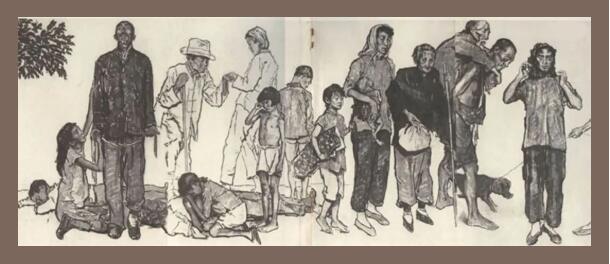

▲左右滑动欣赏《流民图》前半卷

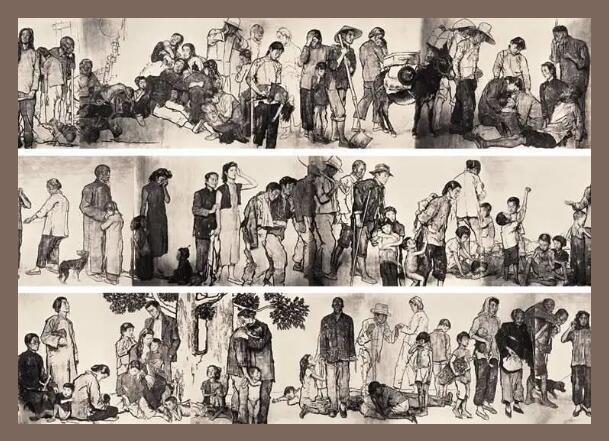

大家可能知道元代黄公望所作《富春山居图》因其几经易手,长卷一分为二,成了《剩山图卷》与《无用师卷》,但不一定知道蒋兆和的《流民图》的创作极其波折也极富传奇色彩,我们现在能够看到的其实只有原作的前半卷。

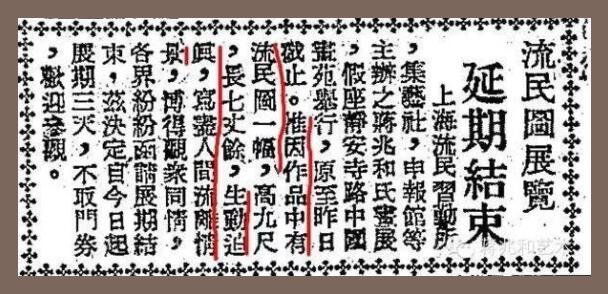

1941年,在北平沦陷区日军的眼皮底下,蒋兆和以超凡的胆识开始巨幅《流民图》的创作。为防干扰,他画一部分,藏一部分,使人难察全貌。1943年10月29日,此画易名为《群像图》在太庙免费展出,但几小时后,就被日本宪兵队勒令禁展。

1944年,此画展出于上海,被没收,直到1953年,半卷霉烂不堪的《流民图》才在上海被发现,后半卷从此下落不明,只留下了黑白的影像。1998年蒋兆和夫人萧琼将此残卷捐献国家,就是我们今天可以看到的馆藏于中国美术馆的《流民图》。

▲《流民图》在上海展览时受到社会各界的关注

接下来,就跟着小编来读一读这张画吧。欣赏一幅长卷,通常按照从右到左的顺序。这幅画卷的起始是一位拄棍老人,他头戴一顶老式顶帽,身着长衫,似乎是一位旧时代的文人。眼神空洞,脸上满是无奈与悲切。在他的身边还有一为卧地的老者,已经气息奄奄,三位妇女和一个牵驴人围着他,除了哀叹痛哭,他们什么也做不了。

往下,是一位抱锄的青年农民和他饥饿的家眷,青年抱着锄头这是他流亡中维持生计的唯一办法。可是战火纷飞,已经没有田再让他劳作。跟在他背后的妻子与女儿眼神中流露出无奈,小女孩感觉到了死亡的降临,她手托着脸看着另一个没有知觉的女孩,陷入了悲痛之中。死亡的阴影随时笼罩在她小小的心里,唯有父母能够给她带来一些安慰。这些流民的衣服破烂,步履蹒跚,显示他们已经走了很长时间了。

▲《流民图》局部一

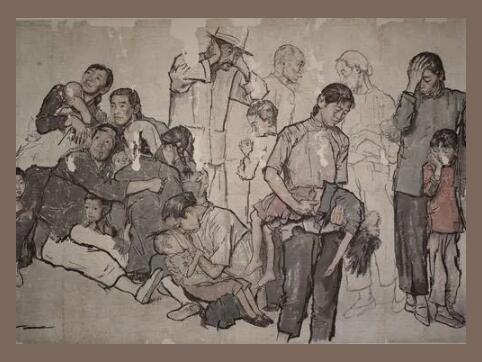

抱着死去小女儿的母亲,在画面中显得尤为突出,她没有痛哭,取而代之的是麻木的神情。空袭的警报又响了,一位头戴礼帽的老人佝偻着背,捂住了耳朵,他身旁的小孙儿紧紧地拉住了他的衣角;

▲《流民图》局部二

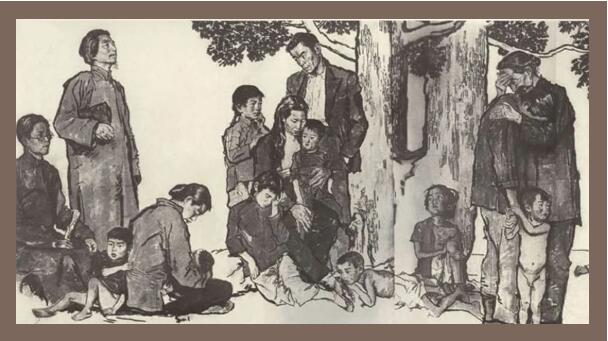

望着天空的妇女、儿童紧紧抱在一起,女人们柔弱的身体试图想为孩子们抵挡危险,画中的几个儿童,天真无辜的眼神让人心碎。他们并不知道发生了什么,当女人们要他们躲在一起的时候,他们还好奇的探出脑袋想要看看。而女人们的眼神是那么的恐惧和绝望,与儿童形成了强烈的对比,透露出巨大的悲怆之感。

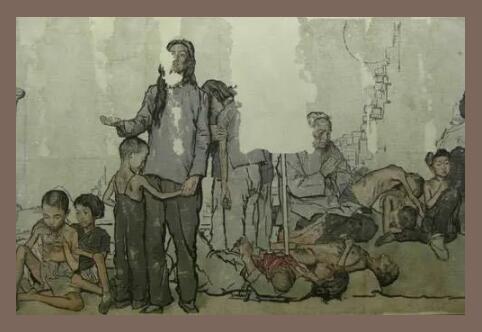

断壁颓垣,尸身横卧,路皆乞丐。再往下,是乞儿,孩子们瘦骨嶙峋的,或是躺在地上或是相互依偎。

▲《流民图》局部三

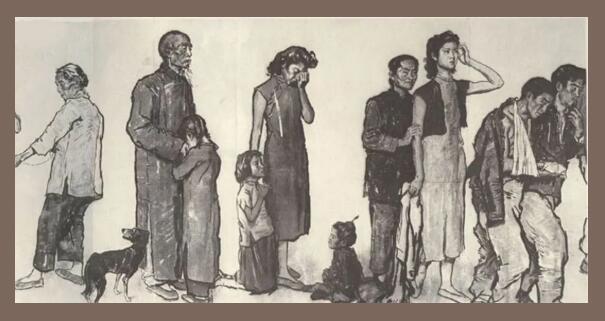

遗失的后半卷中受伤的工人相互搀扶着向前走,女青年和她的母亲走在后面;一位小女孩跪倒在她掩面哭泣的妈妈身边,哭声惹得身后一个半大的小姑娘也忍不住哭了。家养的小狗忠诚地跟着它的主人,它可能还不知道为什么人们要离开原来生活的家园,向着中国最偏僻、贫穷的地方“迁徙”。

▲《流民图》局部四

再往后,一位老人背着他的老父亲吃力地往前走,在这个不和平的时代所有人都无奈地被卷进了历史的洪流;跟随在后面的是劝父亲不要上吊的少年,赤身裸体的儿童,无法养活一家老小的男人,最后是知识分子的形象,一个是画家王青方做的模特,一个是邱世明做的模特,在这卷现实主义的画卷里没有出现画家本人的形象,有评论家指出卷尾这一棵大树正是画家的化身,蒋兆和希望能用自己的身躯为落难的中国人民提供庇佑,但这美好的愿望也只仅限于在画面中实现了。

▲《流民图》局部五

▲《流民图》局部六

/ 献给大众的艺术 / 今日感悟

《流民图》全用毛笔、水墨画出,其形象描绘之具体、深刻,在现代绘画史上是鲜见的。传统人物画由于一味追求写意性,加上公式化,近几百年来很少有深刻描绘现实的作品。蒋兆和把西画素描手法引入中国画,每画一个人物都必求有生活依据,有相应的模特儿作参考。他适当吸取光影法刻画人物面部,但又以线描为主要造型手段——这是自近现代倡导写实主义绘画以来,在人物画领域所获得的巨大成果。蒋兆和是一位着眼于现实的艺术家,他说自己“混迹于茫茫的沙漠之中,看着慢慢奔走的骆驼,听听人生交响的音乐……” 而他的艺术不是“一杯人生的美酒”,是“一碗苦茶”,以献给“灾黎遍野,亡命流离,老弱无依,贫病交集”的大众。《流民图》正体现了他的这一主张。

现代画家陈丹青:《流民图》人物个个有名有姓有身世,兼具社会学、生理学、谱系学、遗传学,甚至地方志等等密码的生动表象,同时,被恐惧所统摄,合成沦陷的惨景。这等画境,非仅取决于造型之力,更在作者理解人,并以这精确的理解,驾驭想象力。

现代美术评论家沈鹏:《流民图》像一股闷雷,惊动无声的大地,像一道暖流,唤起人们在严寒中对春天的向往。它是无声大地中的痛苦的呻吟,是一个诚实的画家的血泪结晶。以《流民图》为中心,鲜明地展现了画家创作的轨迹,其中个人的命运同民族的命运交织在一起。由生活的一个横断面连结时代的脉搏,衔接过去和未来。

看蒋兆和的画就会不由得为他的画写一首诗“眼前有苦道不得,落墨巳是画中人”,其实蒋兆和本人又何尝不是经历了最苦难的中国岁月,在那个时代,他的苦不能说,只能自己用水墨画笔记录下来。

蒋兆和经历的年代是动荡的。家国内乱不断,人民在流亡之中求得一线生机。那个时代太难了,饿死的战死的人不计其数,贫苦人出生的蒋兆和,他拿着笔,怎么画也画不尽世间的艰辛。这种苦往后大家不想看到,尤其是解放之后。所以晚年的蒋兆和把作品是撕了一张又一张,但其实没有人知道,他的心底,所经历过的那种痛,没有人能真正的体会,只有用墨笔,全都记录了下来。

《流民图》的主题思想蕴含于整个作品之中,它的倾向性是通过作品的100多个难民艺术形象来体现的。作品通过百人 “世乱民多散、年荒鬼亦饥”真实写照,有力地控诉了日寇侵华的暴行,主题思想很清晰——中华民族到了最危险的时候!如果说主题思想是文艺作品的灵魂,那么可以说,《流民图》的创作是意义深远的。

/ 抗战主题书籍 /

今日荐书

《中国抗日战争史》

馆藏号

K265 ZZ2

馆藏地

屏峰中文书库

《抗日战争正面战场》

馆藏号

K265.06 ZZ12

馆藏地

屏峰中文书库

屏峰综阅室

《抗日战争美术图史》

馆藏号

J120.9-64 ZH1

馆藏地

屏峰综阅室

《图说抗联》

馆藏号

K264.306-64 ZW1

馆藏地

屏峰中文书库

朝晖中文书库