hangzhou

杭州

“上有天堂,下有苏杭”

“江南忆,最忆是杭州”

杭州,是白居易的最爱。作为杭州的父母官,白居易评价杭州“杭土丽且康”,这“丽”,指的就是杭州的自然风光,杭州最出名的当属西湖。

只要来过杭州就会对西湖念念不忘,三月春分似剪刀,裁出细杨柳,春来江水绿如蓝,湖光山色美不胜收;六月艳阳似火炉,娇艳的荷花荡漾在碧波上,丰姿袅娜,亭亭玉立;十月金秋,秋高气爽,残荷与火红的枫叶,形成西湖一景;冬日残雪,一带远山,犹如水墨山水,是四时之冠。

雨后的西湖让大文豪苏轼写下千古名句“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。”杨万里最喜欢夏日的西湖“毕竟西湖六月中,风光不与四时同。接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”西湖之美,各人看法不同,表述的方式不同,相同的是他们对美的欣赏。古人作下好诗供后人吟诵,今人写下优美的散文以兹纪念。

在杭州的西湖边有一座俞楼,是著名的经学大师俞樾的故居。俞平伯作为俞樾的曾孙,曾在这里居住了五年。

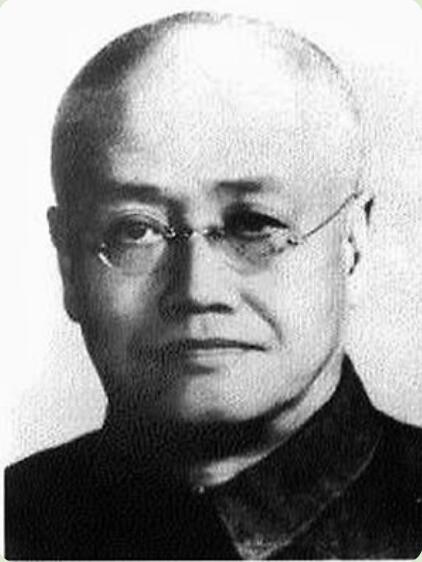

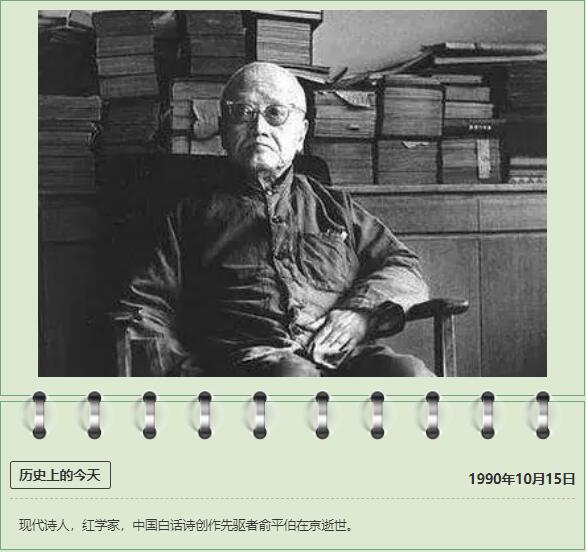

俞平伯,浙江德清人,古典文学研究家,红学家,散文家,诗人,中国白话诗创作的先驱者之一。俞平伯主要作品有:红学研著作《红楼梦研究》,诗集《冬夜》、《古槐书屋间》,散文集《燕知草》、《杂拌儿》等。在古典诗词研究方面,著有《诗词偶得》、《清真词释》、《读诗札记》等重要著作。

俞平伯对杭州是有别样的感情的,他在杭州居住的五年,写了二十多篇散文,专门出了一本散文集,就是著名的《燕知草》,整本书用俞平伯的话来说,写的“皆回忆浙杭踪迹,以珍惜这段年轻时的生活。”其中就有描述西湖著名景点春花秋月暮鼓晨钟四季景致的文章,夹叙夹议,抒写感触。

今日人物丨俞平伯

1900年1月8日,在苏州马医科巷曲园寓所乐知堂,出生了一个新生命,是个男孩,他是曲园老人俞樾的曾孙,因为出生之日,是佛祖释迦牟尼成道的日子,因此,乳名叫僧宝,大名铭衡,字平伯。

俞平伯自小就很聪慧,俞家数代单传,又是父亲人到中年才得的,因此,尤为宝贝,对他寄予了莫大的希望。他五岁开卷读书,六岁学习外文,入家塾读书,学的是经书。家塾读书的十年,是俞平伯打下文学根基,养成学习的好习惯的重要阶段。曾祖父曲园老人,非常看重这个曾孙,自小把他带在身边。自他七岁那年冬天开始每晚教他写字。俞樾乐观、豁达、功名富贵如浮云的名士之风,对俞平伯日后的人生和作品产生了莫大的影响。

1911年辛亥革命爆发,私塾也随之关闭了,俞平伯花了三年的时间,在家苦读,通过高考考上了北大。这固然是因他很聪明,但与他幼时养成良好的学习习惯,多年的苦读不辍也是分不开的。

俞平伯和父亲俞陛云、曾祖父俞樾在一起

俞平伯出生于一个文学世家,曾祖父俞樾,道光三十年进士,曾做过翰林院编修,清代著名学者,经学大师,著有《春在堂全书》五百卷。

父亲俞陛云,是清光绪戊戌科探花,做过翰林院编修,著有《绚华室诗忆》。

深厚的家族底蕴,文化的积淀,以及十年扎实的家塾经文功底,为俞平伯日后古典文学的研究和创作新诗歌打下了非常好的基础。

俞平伯的古典文学《红楼梦研究》,是新红学的开山之作,新红学的学术地位从此得以确立,在红学史及至中国文学研究史上具有重要而独特的地位。除《红楼梦研究》外,工大图书馆还藏有俞平伯红楼研究相关专著如《红楼心解》、《红楼梦辨》、《名家图说秦可卿》等,均以“漫读红楼”专题书展形式陈列于屏峰校区图书馆二楼阅览室。

俞平伯的新体诗歌,独树一帜,这得益于他家学渊源,于古诗词一道卓有研究,又融汇词、曲形成的创作,朱自清和闻一多都曾给予很高的评价。

朱自清说:“平伯这种音律艺术,大概从旧诗和词中得来。他在北京大学是看旧诗、词、曲很多,后来便把他们的腔调去短去长,重以己意熔铸一番,便成了他自己的独特的音律。”

闻一多说:“俞君能熔铸词曲音节于其诗中,关于这一点当代诸作家没有能同俞君比的。这也是俞君对新诗的一个贡献。”

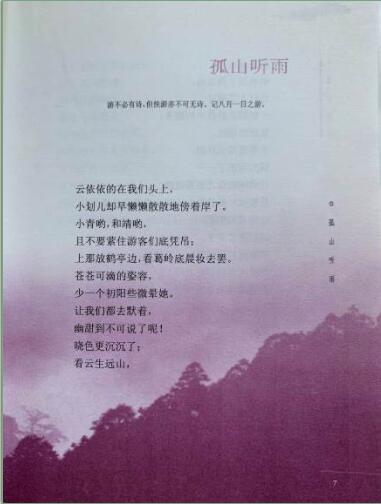

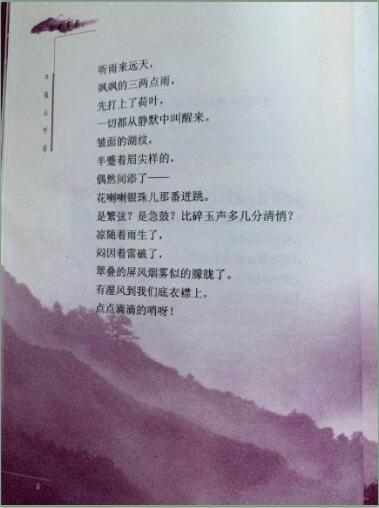

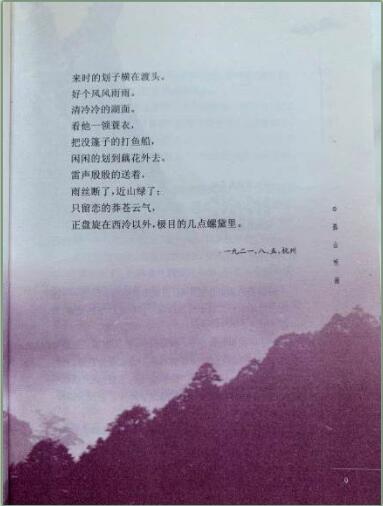

在诗歌方面,最有代表性的《孤山听雨》,是俞平伯新诗代表作之一,也是中国五四新文学诗的创作的代表之一。

论到散文,当属《燕知草》,整本书写尽了西湖的春夏秋冬阴晴雨雪晨风月夜。

那么,接下来,让我们一起来欣赏一下。

作品欣赏

壹

贰

叁

馆员随笔丨俞平伯的杭州情结

一次很偶然的机会,看到了俞平伯先生写的《孤山听雨》,也就是随手一翻,正好翻到了《西湖的六月十八夜》这篇散文,只看了几页,就被吸引住了。

《西湖的六月十八夜》,写的是俞平伯在杭州西湖六月十八夜,坐船游湖的所见所闻所想。

农历六月十八是观音芳诞的前夜。在杭州,对观音的祭祀在六月十八夜就开始了,这在杭州一直是十分隆重的佛事。直到今日,农历六月十八,在杭州西湖边仍然时常可以看到肩挎黄布袋的进香者成群结队,摩肩接踵的盛况。

进香者默认“得福的多少以烧香的早晚为正比例,得福不嫌多,故烧香不怕早”。因此,就有众多的进香者赶早去三天竺和灵隐“烧头香”,只因“在进香者的心中,香烧的越早,便越恭敬,得福越多”,寥寥数字,就把进香者的心态刻画得入木三分。

说到烧香,就有必要介绍一下三天竺和灵隐了。三天竺是指西湖西面天竺山下的三座古刹,其中上天竺的法喜寺,是杭州城佛信徒祭祀观音的主要道场。灵隐寺,建于东晋咸和元年(326年),历史悠久,至今已有1694年的历史,是天下禅宗圣地,是佛教徒来杭州必要去的名胜。

当年的杭州城是有城门的,一个叫清波门,一个叫涌金门,另一个叫钱塘门,到了夜深,是要下锁的。由于要赶早“烧头香”,进香者都隔夜出城,当时城外荒凉,没有饭店、旅馆,于是就有了放荷灯消磨时光。对于俞平伯来说,看荷灯、坐船游湖是向往的,从“饭不得味的匆匆吃了,马上就想坐船”就可以看出,只可惜来得早不如来得巧,来了女客,“须得尽先让他们耍子儿”。“耍子儿”是杭州话,意思是玩耍,于是“我们唯有落后了”。整篇文章方言和白话,承接自然,把俞平伯急于坐船观湖,却看到对方是女客,于是很有绅士风度的把先坐船的机会让给了女客,自己则抱着轻微失意的心态等待船儿回来。看到这里不禁莞尔一笑,大文学家年轻的时候,也与我们一般无二。

等到“月儿渐高”船回来了,终于轮到俞平伯去坐船游湖了,此时他看到的是人已散得差不多了,湖上荷灯稀稀拉拉的几只,却有别样“林下之风”的西湖的夏,在群山互拥,孤月中天,四顾空灵的西湖。多年后,俞平伯回顾这次夜游为“仲夏夜梦”,这个梦让他一忆多年。

整篇文章笔触细腻,描绘了夜西湖的灵动之美。没有华丽的辞藻,只有淡淡的叙事,娓娓道来,闲话家常,字数不多,却优雅从容叙尽了当时旧杭州的人事物,字里行间透着缕缕对杭州的思念和乡愁。

今日荐书

《孤山听雨》

馆藏号

I216.2 ZY8

馆藏地点

朝晖中文书库

这本集原名叫做《忆》,收集了俞平伯从杭州到北京的一段时期的作品,充分展示了作者新诗创作的实绩。

《红楼梦研究》

馆藏号

I207.411 ZY2.5

馆藏地点

屏峰中文书库

本书是著名红学家俞平伯先生红学研究的经典之作,也是“新红学派”的代表作之一,对高鹗续书、《红楼梦》人物、《红楼梦》风格、后三十回《红楼梦》之原貌等红学基本问题,进行了广泛而深入的探索,是广大《红楼梦》爱好者、研究者不可或缺的必备读物。

《俞平伯论古诗词》

馆藏号

I207.2 ZY4

馆藏地点

屏峰中文书库

本书将《诗词偶得》、《清真词释》、《读诗札记》三部重要著作都收集在册,对诗词爱好者很有一看的必要。

本文参考资料:

[1] 孙玉蓉. 俞平伯年谱[M].天津:天津人民出版社.

[2] 俞平伯. 孤山听雨[M]. 北京:华夏出版社.