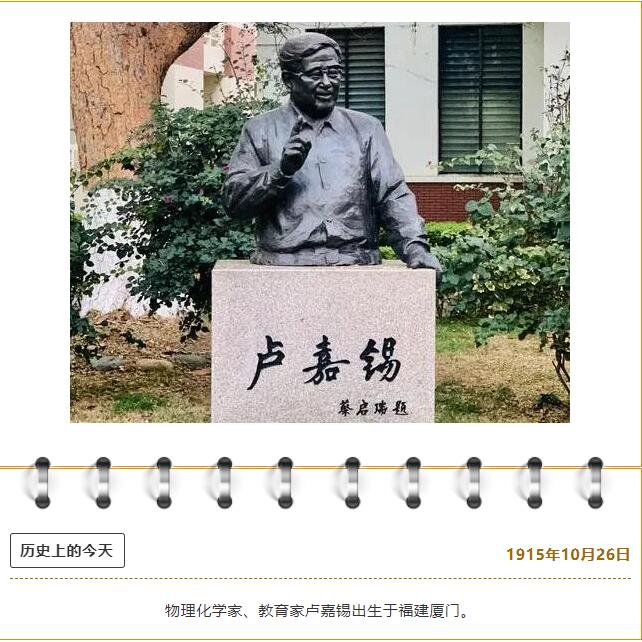

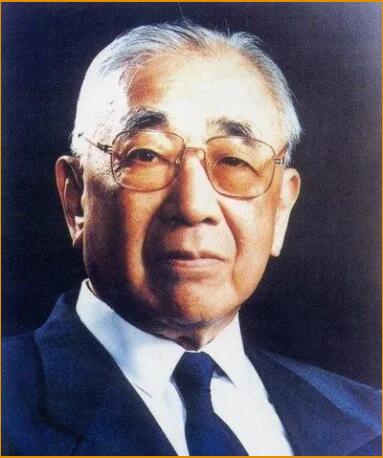

今日人物

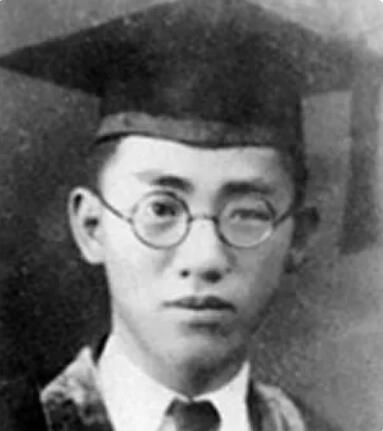

卢嘉锡(1915.10.26-2001.6.4)

人物故事

1915年10月26日,卢嘉锡出生于福建厦门。虽家境贫寒,但他敏而好学、禀赋甚高,仅13岁就考入厦门大学预科,15岁预科毕业进入厦门大学化学系本科班。靠着在一边读书一边在中学做兼职老师,卢嘉锡顺利得从厦门大学毕业。毕业时,除本专业外,他还修完了数学系的大多数课程。1937年,22岁的卢嘉锡考取第五届中英庚款公费留学,进英国伦敦大学学院学习。在著名化学家萨格登的指导下,仅两年的时间,卢嘉锡变获得了伦敦大学物理化学专业哲学博士学位。1939年至1945年期间,他先后在美国的加州理工学院的著名化学家L鲍林研究中心和隶属于美国 研究委员会第十三局的马里兰州研究室从事研究工作,并获得了美国科学研究与发展局颁发的“科学研究与发展成就奖”。

卢嘉锡刚到加州理工学院的时候发生过一件趣事。当时接待卢嘉锡的同事带着他参观实验室,实验室里一群白人之中很醒目得坐着一个黄种人,卢嘉锡来了也没有打招呼,默默埋头做实验。卢嘉锡暗想,这人长得矮矮胖胖,一看过去就是一个日本人。到了晚上,有一个中国留学生的聚会,卢嘉锡在聚会上居然又看见了他。诧异之下他问身边的人,那人是中国人吗?旁边的人更诧异得看向他,反问道:“你不知道他是谁?他就是钱学森啊。”后来有人问钱学森:“你怎么也不和卢嘉锡打招呼?”钱学森的答案让大家哭笑不得:“我觉得他长得白白胖胖,一看就是个日本人。”就这样,两个身在异国他乡的爱国者,以这样一种另类的方式认识了,并在后来结下了深厚的友谊。

1945年冬,抗日战争一结束,年方30岁的卢嘉锡满怀“科学救国”的赤诚,回到了祖国的怀抱,受聘到母校厦门大学化学系任教授兼系主任。卢嘉锡跟杭州也有不浅的渊源。1947至1948年,应浙江大学校长竺可桢和浙江大学理学院院长胡刚复的热情邀请,他两度到该校讲授物理化学课程。

回国的艰难和清贫是卢嘉锡早就料到的,但是有多艰难呢?他曾在写给老师鲍林的信中写到:“你一定不会相信我现在的的工资是多少,换算成美元的话,仅仅不到五美元。”而他在美国工作的时候,每月的工资和补贴都有几百美元。最困难的时候,为养活家庭,他更是典当了他爱人的结婚戒指。就算在这样的贫困中,卢嘉锡依然不改其志。他有一套比较先进的办学经验和教育思想,在他的努力下,厦门大学不再仅因经济系而闻名,同时因化学系的崛起而跻身全国重点大学之列,并延续至今。

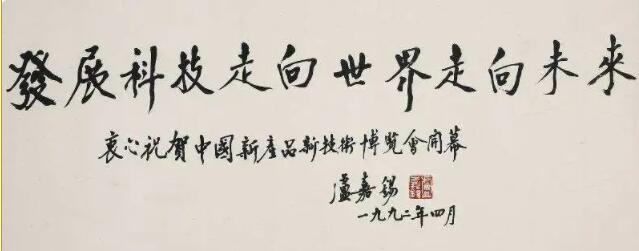

1955年,他被选为中国科学院化学学部委员(后改称院士),并被高等教育部聘为一级教授,是中国当时最年轻的学部委员和一级教授之一。1979年,卢嘉锡被授予“全国劳动模范”称号。1981年5月,卢嘉锡被任命为中国科学院院长,任职近六年。1984年,当选为欧洲科学院院士。1988年,当选为第三世界科学院副院长,是担任这一职务的第一位中国科学家。1993年3月,当选为第八届全国人大副委员长。2001年6月4日,卢嘉锡在福州病逝,终年86岁。2006年8月,根据卢嘉锡的遗愿,卢嘉锡子女们捐出了其生前所获全部奖金,与农工民主党中央、中国科学院、厦门大学、福州大学、福建物质结构研究所共同发起创建“卢嘉锡科学教育基金会”。基金会主要用于鼓励科学创新和支持人才培养,设有“卢嘉锡化学奖”、“卢嘉锡优秀导师奖”等。

主要论著与贡献

化学家的元素组成C3H3,即:Clear Head(清醒的头脑)+ Clever Hands(灵巧的双手)+Clean Habits(洁静的习惯)。

——卢嘉锡

卢嘉锡工作涉及物理化学、结构化学、核化学和材料科学等多种学科领域。在结构化学研究工作中有杰出贡献,曾提出固氮酶活性中心的结构模型;从事结构与性能的关系研究等,对中国原子簇化学的发展起了重要推动作用;他所指导的新技术晶体材料科学研究,也取得了重大成绩;他早年设计的等倾角魏森保单晶X射线衍射照相的Lp因子倒数图,载入国际X射线晶体学手册,称为“卢氏图”。

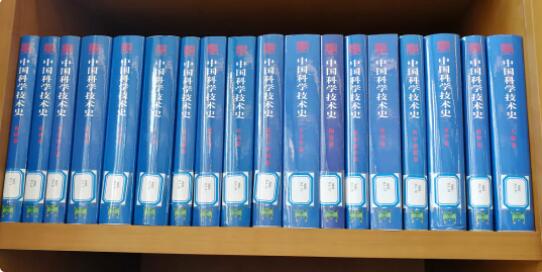

以卢嘉锡为总主编的最主要的两套书籍为《中国科学技术史》和《院士思维》。

今日荐书

01

《中国科学技术史》

索书号:N092 ZL1.4-29

馆藏地:莫干山中文书库

(朝晖中文书库、屏峰中文书库有部分卷 )

中国古代科学技术的辉煌成就举世瞩目,对其进行系统整理和研究是几代中国学者的愿望。从1956年起,这部巨著的诞生经过了三十年的反复酝酿,终于在1987年由时任院长卢嘉锡担任总主编,与中国科学院自然科学史研究所、科学出版社联合组织启动编撰工作,并被列入国家“九五”重点图书出版项目。《中国科学技术史》计分30卷,每卷60至100万字不等。这是一项全面系统的、结构合理的重大学术工程,其出版规模之大、专家水平之高、成果影响之广,堪称中国学者研究中国古代科学技术的集大成之作,被大家亲切地称为“大书”。

卢嘉锡指出:中国古代科学技术是祖先留给我们的一份丰厚的科学遗产,它已经表明中国人在研究自然并用于造福人类方面,很早而且在相当长的时间内就已雄踞于世界先进民族之林,这当然是值得我们自豪的巨大源泉。而近三百年来,中国科学技术落后于世界科学技术发展的潮流,这也是不可否认的事实,是值得我们深省的重大问题。理性地认识这部兴盛与衰落、成功与失败、精华与糟粕共存的中国科学技术发展史,引以为鉴,温故知新,既不陶醉于古代的辉煌,又不沉沦于近代的落伍,克服民族沙文主义和虚无主义,清醒地、满怀热情地弘扬我国优秀的科学技术传统,自觉地和主动地缩短同国际先进科学技术的差距,攀登世界科学技术的高峰,这些就是我们从中国科学技术史全面深入的回顾与反思中引出正确的结论。

02

《院士思维》

索书号:G304-53 ZL1 1-4

馆藏地:朝晖中文书库、屏峰综阅室

在几十年的新中国建设发展进程中,中国科学院和中国工程院院士这一优秀的科学家群体创建了举世瞩目的功绩。该套书籍除了宣扬科学家精神品质,更着眼于考察杰出科学家得以建功立业的思维特征、智慧力量,让科学家们开拓、创新的智慧源——思维方法走出深闺。该套书籍是共221位院士的人生故事及智慧的结晶。学习院士们为人处世的方式、聆听这些国家栋梁的指引,给人耳目一新之感。卢嘉锡就是该套书籍的第一主编。

在《院士思维》卷三中收录了卢嘉锡的一篇文章:《小议科研中的“毛估”方法》。他提出,科学家不是“算命先生”,不能“预言”自己的研究成果;但茫无头绪地“寻寻觅觅”也是科学工作的大忌。“毛估”方法是卢嘉锡先生长期从事教学与科研工作中积累的宝贵经验和方法。他一向重视对最终结果的预测,以便从总体上更好地把握研究方向。他把这种预测方法称之为“毛估”,并指出运用毛估需要有一个科学的前提,那就是要全面地把握事物的本质。在立题研究初期,科研人员如能定性地进行“毛估”,提出比较合理的“目标模型”,对于正确地把握研究方向,避免走弯路是十分必要的。

今日感悟

我的厦门情结

在过去的十年内,我曾三次前往厦门、集美旅行,每次都流连忘返。而因为写漫读电台,我对这片土地有了更深的情结。从著名的爱国华侨陈嘉庚、到接生袁隆平院士的“万婴之母”林巧雅,到今天化学界的泰斗卢嘉锡,绝非刻意安排,却在冥冥之中有着不解之缘。

卢老的一生是爱国奉献、追求卓越的一生,是敢于担当、不断开拓的一生,是坦荡磊落、为人师表的一生。他的爱国情怀、高尚品德、民主作风和人格魅力,为我国科技界留下了一笔宝贵的精神财富。卢老对中国科技事业发展的杰出贡献、卢老的海纳百川的胸襟、卢老的科学精神,永远留存在中国科学院人的记忆中,永远镌刻在中国科技事业的丰碑上,永远传颂在广大科技工作者和人民中间,永远感动着下一代人。