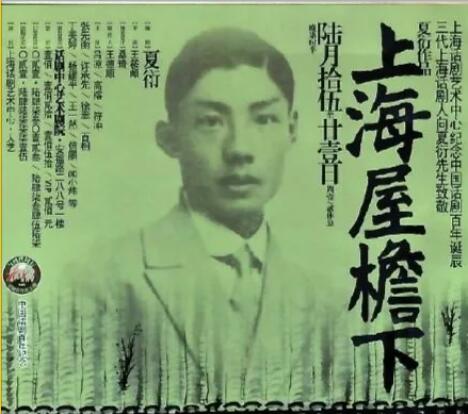

天暗到一定程度,必然会有雨,是暴雨。雨下的够大,必然有彩虹,有光。有那么一个人,被誉为新中国电影文学的奠基者,用手中的笔在黑暗时代追寻光芒,他是夏衍。夏衍笔下的作品多写群像,写时代转型下的众生像,他聚焦写这些人的小家小斗争,呈现自己心目中与时代当下的大家大奋进,字字都是家国情怀。走进夏衍的作品,仿佛置身于烟火味十足的弄堂里,那些鲜活的人物一个一个在眼前,头顶是破云而出的阳光。

夏衍

(1900年10月30日-1995年2月6日)

夏衍,原名沈乃熙,字端先,浙江杭州人。中共党员。毕业于浙江省立甲种工业学校,后留学日本。1930年任左翼作家联盟执行委员,参与组织左翼戏剧家联盟。抗日战争时期,在上海、广州、桂林、香港、重庆等地主编《救亡日报》、《华商报》,任《新华日报》特约评论员,南洋《南侨日报》主笔。1949年后历任上海市文化局局长,上海市委宣传部部长,上海市文联主席,文化部副部长,中国文联副主席,中国电影家协会主席。中央顾问委员会委员,全国第五届政协常委,全国第一、二、三届人大代表。1919年开始发表作品。1949年加入中国作家协会。著有话剧剧本《上海屋檐下》、《一年间》、《法西斯细菌》、《芳草天涯》、《秋瑾传》、《赛金花》、《心防》,电影文学剧本《狂流》、《春蚕》、《风云儿女》、《压岁钱》,报告文学《包身工》,改编创作电影文学剧本《祝福》、《林家铺子》、《革命家庭》、《烈火中永生》,论著《写电影剧本的几个问题》、《电影论文集》,译著长篇小说《母亲》等,另有《夏衍选集》、《夏衍剧作集》(三卷)、《蜗楼随笔》、《懒寻旧梦录》等。

人物生平

Person's life

◆ ◆ ◆ ◆

公元1900年(清光绪二十六年)十月三十日(农历九月初八)

出生于浙江省仁和县(后属杭县)严家弄27号

公元1903年(清光绪二十九年)

夏衍父亲沈学诗中风去世。

公元1906年(清光绪三十二年)

入私塾,习读《三字经》、《论语》。

公元1908年(清光绪三十四年)春

入杭州正蒙小学二年级,开始学习新式教科书,两年后退学在家自修。

公元1911年(清宣统三年)

辛亥革命爆发,与母避居德清舅父家,辛亥革命成功后,是严家弄第一个剪辫子的人。

公元1912年(民国元年)

夏衍入德清县立高等小学,两年后高小毕业,考试名列第二,回到杭州,进泰兴梁坊当学徒约八个月。

公元1915年(民国四年)

九月,夏衍被德清县公费保送入浙江省立甲种工业学校染色科学习。

公元1917年(民国六年)

俄国十月革命爆发,受其影响,开始阅读《时事新报》、《民国日报》、《新青年》、《解放与改造》等报刊上各种介绍新思潮的文章。

公元1919年(民国八年)

五四运动爆发,参加浙江学生运动,被选为学生会联合会代表。六月,在《学生杂志》第6卷第6号发表《棉漂白之过去及将来》一文。十月,参与创办进步刊物《双十》和《浙江新潮》,并以“宰白”的笔名发表文章与“随感录”,抨击当时的社会制度,得到陈独秀的赞赏。

公元1921年(民国十年)

二月,考入日本北九州户烟盯明治专门学校电机科。

公元1926年(民国十五年)

三月,明治专门学校毕业,获工学士学位。四月,免试入九州帝国大学工学部冶金科。十月初,夏衍赴东京任国民党中央海外部驻日神田总支部党委、组织部长,在日本各地华侨和留学生中宣传革命,发展党员。

公元1927年(民国十六年)

年初奉命回国。五月,受国民党通缉并被开除党籍。六月,经郑汉先、庞大恩介绍在上海加入中国共产党。

公元1929年(民国十八年)冬

夏衍参与筹备组织“中国左翼作家联盟”,十月,与郑伯奇等人创办上海艺术剧社。

公元1930年(民国十九年)

3月2日,“左联”成立,夏衍与鲁迅、钱杏村被推举为主席团,并当选为执行委员。四月,与蔡淑馨结婚。八月,与田汉等人成立“中国左翼剧团联盟”。

公元1932年(民国二十一年)

五月,夏衍担任明星公司的编剧顾问。七月,成立“剧联”领导的’`影评人小组”。

公元1933年(民国二十二年)

三月,夏衍与阿英、王尘无、司徒慧敏、石凌鹤成立党的电影小组。

公元1935年(民国二十四年)

二月,根据田汉的提纲,编写《风云儿女》。试作短篇小说《泡》,第一次用“夏衍”笔名,发表于郑振铎主编的《文学》6卷2号。五月以后创作了多幕剧《赛金花》,独幕剧《都会的一角》等。

公元1937年(民国二十六年)

作三幕剧《上海屋檐下》。四月初春,母亲徐绣笙去世,终年80岁,赴杭州奔丧。

公元1942年(民国三十一年)

夏衍与田汉、洪深合作话剧《再会吧,香港》。四月,赴重庆,任中共南方局办事处文化组副组长,负责文化界-工作。在《新华日报》上撰写政论及杂文,六月,写成四幕剧《水乡吟》。八月,五幕剧《法西斯细菌》完成。

公元1945年春

夏衍创作四幕话剧《芳草天涯》,九月在重庆上演。

公元1947年

三月,夏衍经香港抵达新加坡,向华侨领袖陈嘉庚传达中共中央军政方针,并应陈嘉庚、胡愈之邀请任《华侨日报》主笔。

公元1948年

六月,夏衍在香港《群众》杂志开设《蜗楼随笔》专栏,在香港参与策动国民党资源委员会主任钱昌照起义。

公元1949年

夏衍任华东 管制委员会文教委员会副主任暨上海市委宣传部副部长。七月当选为中国文联第一届全国委员会委员和中华全国电影艺术工作者协会委员。

公元1950年

三月,夏衍任上海市委常委、上海市委宣传部部长、上海市文化局局长。八月,上海人民艺术剧院成立,兼任院长。

公元1953年

夏衍创作五幕六场话剧《考验》。

公元1955年

五月,夏衍受潘汉年冤案牵连,在北京被隔离,接受中组部审查。

公元1966年

六月,开始被关押在文化部机关“大庙”内,在群众大会上遭到批斗。12月4日凌晨1时,被架走,七日交解放军“监护”。

公元1969年

二月,十二指肠溃疡出血,入 医院,两次输血,在医院一年有余,继续受审。

公元1976年

粉碎“四人帮”,闭户读书。

公元1977年秋

恢复党组织关系。九月,去上海。

公元1994年

六月,向现代文学馆捐赠第一批藏书2800册。7月16日,在《文汇电影时报》上发表回忆文章《<武训传>事件始末》,后《文汇报》、《作家文摘》等转载。10月28日,上午在人民大会堂举行“纪念夏衍同志从事革命文艺工作65周年报告会”,下午“夏衍电影回顾展”开幕。10月30日,在北京医院度过95华诞。被国务院授予“国家有杰出贡献的电影艺术家”称号。

公元1995年2月6日

在北京医院去世,享年95岁

书籍介绍

Book's introduction

◆ ◆ ◆ ◆

《上海屋檐下》

《上海屋檐下》是近代夏衍创作的话剧。剧本描写了被捕入狱8年的匡复被释放了。他到好友林志成家来探询自己妻子彩玉和女儿葆真的下落,却得知妻子已与志成同居,因为他们早就听说匡复已死,于是三个人都陷入难以解脱的内心矛盾和痛苦之中。彩玉想和匡复追寻过去的幸福,但林志成负疚欲走时,两人8年患难与共之情,又突然迸发,难以分手。匡复理解、原谅了他们,在孩子们向上精神的启发下,克服了自己一时的软弱与伤感,留言出走。全剧除了这条主要情节线而外,还有几组人物:失业的大学生,被迫出卖自己的女人,勉强糊口的小学教员,儿子战死的老报贩,这些人都拥挤在一个“屋檐下”,合奏着“小人物”的生活交响曲。

片段欣赏

Fragment appreciation

◆ ◆ ◆ ◆

匡复:葆珍!来!让我看一看!

葆珍(停了唱,惊奇):什么事?你听我们唱得好吗?

匡复(重重地点头):唱得真好,葆珍,你不愧是一个“小先生” ,你教了我很多的事!

[听见匡复的声音,林志成与杨彩玉静听。]

葆珍(天真地):你也来唱,好吗?

匡复:不,不,我已经懂了,葆珍!再给我看一看! (热情不能自禁地吻了她一下)你好好地做-个勇敢的小娃娃!我祝福你,祝福你这一辈!再会!

葆珍(从害羞到吃惊):什么?你要走啦?哪儿去?爸!

匡复(制止她):再见! (紧紧地抱了她一下,拿了帽子,冒着雨,很快地扯开门,走了)

葆珍(茫然目送了他之后):妈!爸爸走啦!

[阿牛阿香和赵振宇诧然不知所措。林志成和杨彩玉赶出来,杨彩玉用袖子拭着眼泪。]

馆藏

Collection

◆ ◆ ◆ ◆

《夏衍全集》

馆藏代码

I217.52 ZX3 14.2

馆藏地

屏峰中文书库 (屏峰主书库二、三层)

感悟

Inspriation

◆ ◆ ◆ ◆

南方多雨,梅雨绵长阴湿,压抑难受,《上海屋檐下》以南方的梅雨为引子写上海弄堂里普通人家的小故事,穿插各色小人物的副线,写小家的酸甜苦辣呈现出大家的事态走向。走进夏衍先生的《上好屋檐下》,阴密绵绵的梅雨,上海弄堂里的烟火气息就在眼前,沉闷的环境突出烦闷的人民。他们在等,等梅雨离去,迎来曙光。梅雨时长,贯穿整个剧本,人物的处境心境就和这绵长阴冷的梅雨一样,但随着情节的发展,他们的感情渐渐升华,思想渐渐开明,人也守得云开待日来。《上海屋檐下》写群像,写了众多小人物的一天,人物的鲜活气息能从书中跳出来站在眼前。从梅雨入手,在人物设计方面呈现出很多双线并进的人物关系特点。首先在人物展现上,全剧采取双线结构,一方面是“屋檐下”的五组家庭,各有各的困苦,而另一方面,突出群像展览方面后,又着重描写了林志成、杨彩玉、匡复三人的情感纠葛,这条主线从市井生活写百态生活,最终与主题并进,写人间梅雨终消散,朝阳曙光终到来。